2011年01月09日

生徒たちの履歴票

ベトナムの事務局から、年に1回、奨学生たちの履歴票が送られてきます。

生徒本人の名前、学校、学年のほか、家庭状況や奨学金が必要な理由、昨年度の成績が書かれています。

今年は、110通余りの履歴票が届いています。

正月休みは、まとまった時間が取れたので、履歴票の翻訳をしました(お酒をちびちび飲みながらですけど…)。

昨年までは、「家庭が貧困なため、支援が必要です」といった簡単な記述が多かったのですが、今年は具体的な記述がやや増えています。

ご両親の仕事は、カンザーの場合は、漁業(雇われて漁に出る)、カニやハマグリをとる、塩田やエビ養殖池で働く、などが多いです。

漁業の方の場合、魚やエビが減って生活が厳しい、ということがよく書かれています。

ビンズオン省のミンホア村の場合、ゴム農園が主な産業なのですが、奨学生たちの親はゴム園で雇ってもらうことができず、耕地も持っていないため、日雇い仕事で食いつなぐことが多いようです。

クアンチ省やクアンガイ省の場合は、ほとんどの方が農業です。

地域を問わず、バイクタクシーの運転手や、左官工、縫製工などをしている方も多いようです。

おこわやフーティウ(麺)などを作って売る仕事も多いです。

それほど多くはありませんが、学校の先生や役場の職員という例もあります。

学校の先生などは、比較的安定した職業だと思いますが、ベトナムの場合は給料がかなり低く、母子家庭の場合などはかなり生活が厳しいようです。

お父さん、お母さんのどちらか、または両方がいなかったり、お父さんが病気のために働けない、という子も少なくありません。

成績は、非常に優秀な子がいる一方、あまりふるわない子もいます。

私たち沖縄委員会では、「家庭状況が非常に厳しい子の場合は、成績がふるわなくても支援を続けられるようにしてほしい」とベトナム側にお願いしています。

でも、いい成績だとやっぱり嬉しいですね。

履歴票はすべて手書きなので、中にはどうしても読めないものもあります。わからないものはベトナム人に教えてもらいますが、ベトナム人が見ても読めない、または意味がわからない、というものも稀にあります。

方言や、その地域でしか通用しない俗語(?)を使うこともあるみたいです。

こうなると私にはお手上げですが、奨学生のご両親はあまり学校に行けなかった方も多いので、こういうことは仕方ないだろうなと思います。

とりあえず、履歴票の翻訳はほぼ終わっていますので(何点か読めないものがあるので、ベトナム人の方に教えてもらいます)、今週中には、新しい会報と一緒に会員の皆さんにお送りできると思います。

沖縄の経済状況も決してよくない中、支援を続けるのは大変ですが、可能な方は継続していただけると幸いです。

2011年も、よろしくお願いします。

生徒本人の名前、学校、学年のほか、家庭状況や奨学金が必要な理由、昨年度の成績が書かれています。

今年は、110通余りの履歴票が届いています。

正月休みは、まとまった時間が取れたので、履歴票の翻訳をしました(お酒をちびちび飲みながらですけど…)。

昨年までは、「家庭が貧困なため、支援が必要です」といった簡単な記述が多かったのですが、今年は具体的な記述がやや増えています。

ご両親の仕事は、カンザーの場合は、漁業(雇われて漁に出る)、カニやハマグリをとる、塩田やエビ養殖池で働く、などが多いです。

漁業の方の場合、魚やエビが減って生活が厳しい、ということがよく書かれています。

ビンズオン省のミンホア村の場合、ゴム農園が主な産業なのですが、奨学生たちの親はゴム園で雇ってもらうことができず、耕地も持っていないため、日雇い仕事で食いつなぐことが多いようです。

クアンチ省やクアンガイ省の場合は、ほとんどの方が農業です。

地域を問わず、バイクタクシーの運転手や、左官工、縫製工などをしている方も多いようです。

おこわやフーティウ(麺)などを作って売る仕事も多いです。

それほど多くはありませんが、学校の先生や役場の職員という例もあります。

学校の先生などは、比較的安定した職業だと思いますが、ベトナムの場合は給料がかなり低く、母子家庭の場合などはかなり生活が厳しいようです。

お父さん、お母さんのどちらか、または両方がいなかったり、お父さんが病気のために働けない、という子も少なくありません。

成績は、非常に優秀な子がいる一方、あまりふるわない子もいます。

私たち沖縄委員会では、「家庭状況が非常に厳しい子の場合は、成績がふるわなくても支援を続けられるようにしてほしい」とベトナム側にお願いしています。

でも、いい成績だとやっぱり嬉しいですね。

履歴票はすべて手書きなので、中にはどうしても読めないものもあります。わからないものはベトナム人に教えてもらいますが、ベトナム人が見ても読めない、または意味がわからない、というものも稀にあります。

方言や、その地域でしか通用しない俗語(?)を使うこともあるみたいです。

こうなると私にはお手上げですが、奨学生のご両親はあまり学校に行けなかった方も多いので、こういうことは仕方ないだろうなと思います。

とりあえず、履歴票の翻訳はほぼ終わっていますので(何点か読めないものがあるので、ベトナム人の方に教えてもらいます)、今週中には、新しい会報と一緒に会員の皆さんにお送りできると思います。

沖縄の経済状況も決してよくない中、支援を続けるのは大変ですが、可能な方は継続していただけると幸いです。

2011年も、よろしくお願いします。

2010年12月28日

那覇市聴覚部のクリスマス会

12月26日、会員のKさんのお誘いで、留学生のカンくん、ハーさんと一緒に、那覇市身体障害者協会聴覚部の皆さんのクリスマス会に参加してきました。

那覇市聴覚部のクリスマス会では、毎年誰か外国人を招いて、その国のお話しを聞く、という企画をしているそうです。

今年はブラジルの方を予定していたそうですが、来訪が延期になってしまい、急遽ベトナム人留学生のお話しを聞くことに変更になったのです。

私は以前にも一度、聴覚部の集まりに参加させていただいたことがあるのですが、お互いの手話でスムーズに意思が通じていく様子は、手話がまったくわからない私には、とても新鮮に感じます。

ちなみに、「ベトナム」を表す手話は、最近変わったそうです。

手話も、時代に応じて変わっていくのですね。

カンくんは、たくさんの写真や動画を使って、ベトナムの風景や食べ物、言葉、文化、習慣などをわかりやすく紹介してくれました。

KさんとMさんが、交代で手話通訳をして下さいました。同時通訳ができるって、すごいなと思います。

ハーさんはアオザイを着て、ベトナムの衣装について紹介してくれました。

聴覚と視覚の両方が不自由な女性が、「アオザイに触れてみたい」ということだったので、ハーさんのアオザイに触れてもらいました。すると、「こんなに薄手の生地なの?寒くないの?」と驚いていました。

まだ行ったことのないベトナムの話に、皆さん真剣に聞き入っていました。

水上人形劇の動画では、「人形を操っている人は、水の中に潜っているの?」と驚いた様子でした。

質問もたくさん出ていたので、ベトナムのことにかなり興味を持って下さったようです。

講演のテーマは「文化の違い」ということだったのですが、「ベトナムと沖縄の文化は、とても共通点が多いのですね」という感想が出ていました。

講演のあと、全員で記念撮影。うるま市など、中部から来られる方もいて、40名以上の集まりになりました。

聴覚に障がいのある方は、家族とも日常会話がスムーズにできない場合もあったりして、今回のような集まりをとても楽しみにしているのだ、と聞きました。

第二部はクリスマスパーティー。オードブルをいただきながらの懇談と、役員の方々が考案したゲーム大会です。

老若男女みんながそれぞれ楽しみました。

聴覚部のメンバーの方の手作りの、豪華なケーキも出ました。

独身の私は、クリスマスケーキをいただくのは久しぶり。とても美味しかったです。

カンくんやハーさんにとっても、私にとっても、楽しく貴重な体験になりました。

本当にありがとうございました。

那覇市聴覚部のクリスマス会では、毎年誰か外国人を招いて、その国のお話しを聞く、という企画をしているそうです。

今年はブラジルの方を予定していたそうですが、来訪が延期になってしまい、急遽ベトナム人留学生のお話しを聞くことに変更になったのです。

私は以前にも一度、聴覚部の集まりに参加させていただいたことがあるのですが、お互いの手話でスムーズに意思が通じていく様子は、手話がまったくわからない私には、とても新鮮に感じます。

ちなみに、「ベトナム」を表す手話は、最近変わったそうです。

手話も、時代に応じて変わっていくのですね。

カンくんは、たくさんの写真や動画を使って、ベトナムの風景や食べ物、言葉、文化、習慣などをわかりやすく紹介してくれました。

KさんとMさんが、交代で手話通訳をして下さいました。同時通訳ができるって、すごいなと思います。

ハーさんはアオザイを着て、ベトナムの衣装について紹介してくれました。

聴覚と視覚の両方が不自由な女性が、「アオザイに触れてみたい」ということだったので、ハーさんのアオザイに触れてもらいました。すると、「こんなに薄手の生地なの?寒くないの?」と驚いていました。

まだ行ったことのないベトナムの話に、皆さん真剣に聞き入っていました。

水上人形劇の動画では、「人形を操っている人は、水の中に潜っているの?」と驚いた様子でした。

質問もたくさん出ていたので、ベトナムのことにかなり興味を持って下さったようです。

講演のテーマは「文化の違い」ということだったのですが、「ベトナムと沖縄の文化は、とても共通点が多いのですね」という感想が出ていました。

講演のあと、全員で記念撮影。うるま市など、中部から来られる方もいて、40名以上の集まりになりました。

聴覚に障がいのある方は、家族とも日常会話がスムーズにできない場合もあったりして、今回のような集まりをとても楽しみにしているのだ、と聞きました。

第二部はクリスマスパーティー。オードブルをいただきながらの懇談と、役員の方々が考案したゲーム大会です。

老若男女みんながそれぞれ楽しみました。

聴覚部のメンバーの方の手作りの、豪華なケーキも出ました。

独身の私は、クリスマスケーキをいただくのは久しぶり。とても美味しかったです。

カンくんやハーさんにとっても、私にとっても、楽しく貴重な体験になりました。

本当にありがとうございました。

Posted by クアン at

23:46

│Comments(2)

2010年12月26日

青葉奨学生たちの絵

先日、ホーチミン市近郊に住む青葉奨学生や卒業生が集まって、絵画大会を行ったそうです。

青葉奨学会ホーチミン事務局のスアンさんが、そのときの絵のうち、30点ほどをメールで送ってくれました。

その中のいくつかを紹介します。

チン・ゴック・チャック(OK-370)高校1年生

「わたしの故郷」というタイトルです。今回集まったのは主に都市近郊に住む生徒たちですが、農村の風景は、やはりベトナム人の心のふるさとなのだと思います。

グエン・ティ・トゥエット・フエ(HM-054)小学4年生

こちらも、「故郷」をテーマにした絵です。

フィン・タイン・トゥイ(BH-007)高校3年生

みんなで稲刈りをしている様子でしょう。ベトナムの人口の約6割が農民と言われていて、多くの人がコメを作っています。

チャン・ティ・ミン・ガン(BH-027)中学2年生

高原地方の村をイメージして描いた絵だそうです。

ファン・ティ・ホン・ゴック(HO-641)高校3年生

ブイ・クアン・ロン(KO-1003)大学生

地方の農村部の出身で、ホーチミン市の大学で学んでいる学生も多くいます。農村と都市の事情の違いに戸惑いを覚えながら、勉強に励んでいます。故郷を思い出して描いた絵かもしれません。

ルー・レ・キー・フオン(BH-004)大学生

ファム・ティ・トゥエット・ヴィ(HM-055)中学3年生

水牛に乗った子どもが笛を吹いている姿は、版画などでもよく描かれます。

グエン・タイン・フオン(BH-020)中学4年生

料理をしているところでしょうか。後ろにいる女性は文字か絵を書いているように見えます。なにかのお祭りか行事の準備かもしれません。

ドー・トゥイ・リン(KO-1058)中学3年生

収穫した野菜の手入れをしているところでしょうか。農村の暮らしのひとコマだと思います。

グエン・ゴック・タイン(KO-188)大学生

アオザイの女性。黄昏の川を見ながら、何を思っているのでしょうか。

フィン・ゴック・ヴィエト(KO-1189)大学生

ホーチミン市にある橋の様子でしょうか。

チャン・ティ・ミン・チャウ(OK-371)中学4年生

お皿の表面の模様を見て描いたそうです。

チャン・ティ・ミン・ガン(BH-027)中学2年生

ベトナム人は釣りが好きな人がとても多いそうです。奨学生たちも、勉強や家事の手伝いの合間に釣りを楽しんでいるかもしれません。

グエン・タイン・ホア(NK-573)中学生

学校の建設工事の様子でしょう。子どもたちが登校する姿を思い浮かべながら、レンガを積んでいるところです。

グエン・リ・レ・タイン(HO-651)高校2年生

11月20日は、ベトナムでは「先生の日」です。日頃お世話になっている学校の先生に花やカードを贈ったり、歌や劇の発表会などもするそうです。

ファン・ホアン・カイン(HO-714)小学5年生

こちらも「先生の日」を描いた絵。大好きな先生にプレゼントをしています。

ゴ・ティ・カイン・リー(BH-019)高校2年生

雪の降らないベトナムですが(北部の高原地帯では降ることもある)、子どもたちにとって雪景色はあこがれなのでしょう。右下にあるのはクリスマスツリーでしょうか。

レ・ティ・ゴック・ビック(BH-024)中学1年生

ベトナムでも、やっぱり子どもたちはホワイトクリスマスを夢見ているのでしょう。

ファム・ミン・ヴー(KO-1191)大学生

こちらは、テト(旧正月)に家族みんなが集まったときの様子だと思います。おばあさん(?)が渡している赤い紙は、「リーシー」というお年玉の袋でしょう。

チャン・ゴック・ニー(OK-271)中学2年生

ニーさんの夢は、歌手になることかな…。

ファム・ティ・キム・ガン(NK-446)中学3年生

豊かで幸せな家庭の様子でしょうか。これも、生徒たちの夢だと思います。

グエン・ホー・イエン・ヴィ(HO-676)小学5年生

友だちの誕生日に、みんなで楽しく遊んでいる様子でしょう。

グエン・ディン・クオン(KO-1090)大学生

ドアン・ヴー・ビック・チャム(HO-561)高校1年生

戦争や苦しい時代の続いたベトナム。これからは平和な時代であってほしいと、心から思います。

青葉奨学会ホーチミン事務局のスアンさんが、そのときの絵のうち、30点ほどをメールで送ってくれました。

その中のいくつかを紹介します。

チン・ゴック・チャック(OK-370)高校1年生

「わたしの故郷」というタイトルです。今回集まったのは主に都市近郊に住む生徒たちですが、農村の風景は、やはりベトナム人の心のふるさとなのだと思います。

グエン・ティ・トゥエット・フエ(HM-054)小学4年生

こちらも、「故郷」をテーマにした絵です。

フィン・タイン・トゥイ(BH-007)高校3年生

みんなで稲刈りをしている様子でしょう。ベトナムの人口の約6割が農民と言われていて、多くの人がコメを作っています。

チャン・ティ・ミン・ガン(BH-027)中学2年生

高原地方の村をイメージして描いた絵だそうです。

ファン・ティ・ホン・ゴック(HO-641)高校3年生

ブイ・クアン・ロン(KO-1003)大学生

地方の農村部の出身で、ホーチミン市の大学で学んでいる学生も多くいます。農村と都市の事情の違いに戸惑いを覚えながら、勉強に励んでいます。故郷を思い出して描いた絵かもしれません。

ルー・レ・キー・フオン(BH-004)大学生

ファム・ティ・トゥエット・ヴィ(HM-055)中学3年生

水牛に乗った子どもが笛を吹いている姿は、版画などでもよく描かれます。

グエン・タイン・フオン(BH-020)中学4年生

料理をしているところでしょうか。後ろにいる女性は文字か絵を書いているように見えます。なにかのお祭りか行事の準備かもしれません。

ドー・トゥイ・リン(KO-1058)中学3年生

収穫した野菜の手入れをしているところでしょうか。農村の暮らしのひとコマだと思います。

グエン・ゴック・タイン(KO-188)大学生

アオザイの女性。黄昏の川を見ながら、何を思っているのでしょうか。

フィン・ゴック・ヴィエト(KO-1189)大学生

ホーチミン市にある橋の様子でしょうか。

チャン・ティ・ミン・チャウ(OK-371)中学4年生

お皿の表面の模様を見て描いたそうです。

チャン・ティ・ミン・ガン(BH-027)中学2年生

ベトナム人は釣りが好きな人がとても多いそうです。奨学生たちも、勉強や家事の手伝いの合間に釣りを楽しんでいるかもしれません。

グエン・タイン・ホア(NK-573)中学生

学校の建設工事の様子でしょう。子どもたちが登校する姿を思い浮かべながら、レンガを積んでいるところです。

グエン・リ・レ・タイン(HO-651)高校2年生

11月20日は、ベトナムでは「先生の日」です。日頃お世話になっている学校の先生に花やカードを贈ったり、歌や劇の発表会などもするそうです。

ファン・ホアン・カイン(HO-714)小学5年生

こちらも「先生の日」を描いた絵。大好きな先生にプレゼントをしています。

ゴ・ティ・カイン・リー(BH-019)高校2年生

雪の降らないベトナムですが(北部の高原地帯では降ることもある)、子どもたちにとって雪景色はあこがれなのでしょう。右下にあるのはクリスマスツリーでしょうか。

レ・ティ・ゴック・ビック(BH-024)中学1年生

ベトナムでも、やっぱり子どもたちはホワイトクリスマスを夢見ているのでしょう。

ファム・ミン・ヴー(KO-1191)大学生

こちらは、テト(旧正月)に家族みんなが集まったときの様子だと思います。おばあさん(?)が渡している赤い紙は、「リーシー」というお年玉の袋でしょう。

チャン・ゴック・ニー(OK-271)中学2年生

ニーさんの夢は、歌手になることかな…。

ファム・ティ・キム・ガン(NK-446)中学3年生

豊かで幸せな家庭の様子でしょうか。これも、生徒たちの夢だと思います。

グエン・ホー・イエン・ヴィ(HO-676)小学5年生

友だちの誕生日に、みんなで楽しく遊んでいる様子でしょう。

グエン・ディン・クオン(KO-1090)大学生

ドアン・ヴー・ビック・チャム(HO-561)高校1年生

戦争や苦しい時代の続いたベトナム。これからは平和な時代であってほしいと、心から思います。

2010年12月15日

2011年はネコ年です

2010年も残すところ2週間。

いろいろと慌ただしい毎日です。

ところで、来年2011年の干支といえば、もちろん「ウサギ」です。

年賀状には、さまざまな表情のウサギの絵柄があふれています。

私はウサギ年の生まれなので、なんとなく嬉しい気持ちになります。

ところで、ベトナムにも日本と同じように干支があります。

でも、日本とは少し違っているようです。

ベトナムの干支を調べてみると、次のようになっています。

ネズミ

水牛

トラ

ネコ

龍

ヘビ

馬

山羊

サル

鶏

イヌ

ブタ

日本の干支と比べると、牛が水牛に、ウサギがネコに、羊が山羊に、イノシシがブタになっています。

ということは、来年2011年は、なんと「ネコ年」になります。

ある言い伝えでは、ネコはネズミにだまされて、神様のもとに集まる日を1日遅れてしまったために十二支の仲間に入れなかった(それでネズミを追いかけるようになった)ということですが、ベトナムではこの言い伝えは通用しませんね。

調べてみると、干支は中国や韓国など漢字文化圏の国に共通しているのですが、ウサギ年はどこでもウサギ。ベトナムだけがネコ年だそうです。

なぜベトナムだけネコになったのか、はっきりしたことはわかりません。

ただ、次のような説もあるようです。

「子・丑・寅・卯」の「卯」はベトナム語では「mao」と読みます。これが、ネコを意味するベトナム語の「meo」ととてもよく似ているために、どこかで入れ替わってしまったのでは、というのです。

かなりテーゲーな話ですが…。

逆にイノシシ年は、中国や韓国でもベトナムと同じく「ブタ」で、日本だけがイノシシ年なのだそうです。

これは、日本語ではイノシシを意味する「猪」という漢字が、中国などではブタを意味するため、だと言われています。

本来はブタを意味していた「猪」の年を、日本人だけが「イノシシ」だと思い込んでしまったのでしょうか。

こちらもベトナム人に劣らず、テーゲーかもしれません。

私たちが当たり前と思っている十二支も、国によって少しずつ違っている。なんとなく面白いですね。

先日、「世界の年賀切手」http://kunio.raindrop.jp/stamp-aracart-nengaw.htmというサイトを見ていたら、ベトナムの年賀切手も紹介されていました。

その中に、来年のものではなく前回1999年のものですが、ネコ年の切手もありました。

なかなかかわいいので、紹介させてもらいます。

英語で「YEAR OF THE CAT」と書かれているのが、「他の国はどうであれ、今年はネコ年ですよ!」主張しているみたいで、なんか面白いです。

2011年の切手も、もし手に入ったら紹介したいと思います。

来年はネコ年。ネコの年賀状なんてのも、面白いかも。ネコ好きの方なら喜んでくれるかもしれませんね。

いろいろと慌ただしい毎日です。

ところで、来年2011年の干支といえば、もちろん「ウサギ」です。

年賀状には、さまざまな表情のウサギの絵柄があふれています。

私はウサギ年の生まれなので、なんとなく嬉しい気持ちになります。

ところで、ベトナムにも日本と同じように干支があります。

でも、日本とは少し違っているようです。

ベトナムの干支を調べてみると、次のようになっています。

ネズミ

水牛

トラ

ネコ

龍

ヘビ

馬

山羊

サル

鶏

イヌ

ブタ

日本の干支と比べると、牛が水牛に、ウサギがネコに、羊が山羊に、イノシシがブタになっています。

ということは、来年2011年は、なんと「ネコ年」になります。

ある言い伝えでは、ネコはネズミにだまされて、神様のもとに集まる日を1日遅れてしまったために十二支の仲間に入れなかった(それでネズミを追いかけるようになった)ということですが、ベトナムではこの言い伝えは通用しませんね。

調べてみると、干支は中国や韓国など漢字文化圏の国に共通しているのですが、ウサギ年はどこでもウサギ。ベトナムだけがネコ年だそうです。

なぜベトナムだけネコになったのか、はっきりしたことはわかりません。

ただ、次のような説もあるようです。

「子・丑・寅・卯」の「卯」はベトナム語では「mao」と読みます。これが、ネコを意味するベトナム語の「meo」ととてもよく似ているために、どこかで入れ替わってしまったのでは、というのです。

かなりテーゲーな話ですが…。

逆にイノシシ年は、中国や韓国でもベトナムと同じく「ブタ」で、日本だけがイノシシ年なのだそうです。

これは、日本語ではイノシシを意味する「猪」という漢字が、中国などではブタを意味するため、だと言われています。

本来はブタを意味していた「猪」の年を、日本人だけが「イノシシ」だと思い込んでしまったのでしょうか。

こちらもベトナム人に劣らず、テーゲーかもしれません。

私たちが当たり前と思っている十二支も、国によって少しずつ違っている。なんとなく面白いですね。

先日、「世界の年賀切手」http://kunio.raindrop.jp/stamp-aracart-nengaw.htmというサイトを見ていたら、ベトナムの年賀切手も紹介されていました。

その中に、来年のものではなく前回1999年のものですが、ネコ年の切手もありました。

なかなかかわいいので、紹介させてもらいます。

英語で「YEAR OF THE CAT」と書かれているのが、「他の国はどうであれ、今年はネコ年ですよ!」主張しているみたいで、なんか面白いです。

2011年の切手も、もし手に入ったら紹介したいと思います。

来年はネコ年。ネコの年賀状なんてのも、面白いかも。ネコ好きの方なら喜んでくれるかもしれませんね。

2010年12月08日

ベトナム語講座の曜日が変わります

細々と続けている私たちのベトナム語講座。

これまで水曜日の夜にやっていましたが、今週から金曜日の夜に変更になりました。

先日ベトナムに行ったFさんとOさんが、「次回はぜひ里子とベトナム語で話をしたい」ということで、講座に加わって下さるそうです。

まあ、ぼちぼちやっていきましょう。

「ベトナム語に興味がある」という方、もしいらっしゃいましたら、気軽に遊びに来てみて下さい。

ベトナム青葉奨学会沖縄委員会 ベトナム語講座

毎週金曜日 午後7時から9時まで

場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)

お問い合わせ 080-2719-4720(村田)

これまで水曜日の夜にやっていましたが、今週から金曜日の夜に変更になりました。

先日ベトナムに行ったFさんとOさんが、「次回はぜひ里子とベトナム語で話をしたい」ということで、講座に加わって下さるそうです。

まあ、ぼちぼちやっていきましょう。

「ベトナム語に興味がある」という方、もしいらっしゃいましたら、気軽に遊びに来てみて下さい。

ベトナム青葉奨学会沖縄委員会 ベトナム語講座

毎週金曜日 午後7時から9時まで

場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)

お問い合わせ 080-2719-4720(村田)

2010年12月05日

追悼・当山栄さん

辺野古の座り込みテント村の村長と慕われた当山栄さんが、12月5日未明、肝臓ガンで亡くなったと聞きました。

私も、これまで当山さんと時々お会いする機会があり、いろいろなお話しを聞かせていただきました。

当山さんは、1960年代半ばに大学を卒業して、琉球政府・沖縄県の職員として働くかたわら、基地反対運動に熱心に関わっていました。

ベトナムに対して、とても強い思いを抱いている方でした。

沖縄の米軍基地が、ベトナムの人たちに対してどんなに犯罪的な役割を果たしたのか、当山さんはいつも話されていました。

「沖縄はベトナム戦争に加担したのではない。むしろ、分業して参加したのだ」当山さんは、そこまで言い切っていました。

米軍用地の強制使用をめぐる県収用委員会の公開審理での、当山さんの陳述(1997年)が、こちらにアップされています。http://www.jca.apc.org/HHK/Kokaishinri/8th/Toyama8.html

当山さんは、陳述のほとんどを沖縄の基地とベトナムとの関わりにあてています。

1990年代の後半だったか、何かの折りにベトナムへの奨学金の話をすると、当山さんは嬉しそうに「ぼくもやってみようかな」と言われて、実際にお金を振り込んで下さいました。

当山さんには、ベトナム中部フーイエン省の高校生チン・ホアイ・ダットくんに対して、3年間奨学金の支援をしていただきました。

その後、県庁を退職されるさいに、「これからは収入がなくなるので、申し訳ないが奨学金の支援は今年で終わりにしたい」と申し出をいただきました。

厳しさを増していた辺野古の闘いに、これからのすべてを捧げる決意をされていたのだと思います。

退職後、当山さんは辺野古のテント村に住み込むような形で、闘いに参加されました。

私は辺野古にはごくたまにしか行っていないのですが、海上の単管やぐらでの座り込みなどに参加すると、当山さんが仲間たちにどれだけ信頼され頼りにされているか、痛いほどわかりました。

辺野古への基地建設をどうしても止めようと、文字通り命を削って闘った当山さん。

その当山さんの胸には、米軍に殺されていったベトナムの人々の顔が刻み込まれていたのだと思います。

誰よりも沖縄を愛し、戦争を憎み、ベトナムやアジアの人々に熱い思いを寄せていた当山さん。

その当山さんの思いの、ほんの幾分かでも、引き継いでいきたいと思います。

私も、これまで当山さんと時々お会いする機会があり、いろいろなお話しを聞かせていただきました。

当山さんは、1960年代半ばに大学を卒業して、琉球政府・沖縄県の職員として働くかたわら、基地反対運動に熱心に関わっていました。

ベトナムに対して、とても強い思いを抱いている方でした。

沖縄の米軍基地が、ベトナムの人たちに対してどんなに犯罪的な役割を果たしたのか、当山さんはいつも話されていました。

「沖縄はベトナム戦争に加担したのではない。むしろ、分業して参加したのだ」当山さんは、そこまで言い切っていました。

米軍用地の強制使用をめぐる県収用委員会の公開審理での、当山さんの陳述(1997年)が、こちらにアップされています。http://www.jca.apc.org/HHK/Kokaishinri/8th/Toyama8.html

当山さんは、陳述のほとんどを沖縄の基地とベトナムとの関わりにあてています。

1990年代の後半だったか、何かの折りにベトナムへの奨学金の話をすると、当山さんは嬉しそうに「ぼくもやってみようかな」と言われて、実際にお金を振り込んで下さいました。

当山さんには、ベトナム中部フーイエン省の高校生チン・ホアイ・ダットくんに対して、3年間奨学金の支援をしていただきました。

その後、県庁を退職されるさいに、「これからは収入がなくなるので、申し訳ないが奨学金の支援は今年で終わりにしたい」と申し出をいただきました。

厳しさを増していた辺野古の闘いに、これからのすべてを捧げる決意をされていたのだと思います。

退職後、当山さんは辺野古のテント村に住み込むような形で、闘いに参加されました。

私は辺野古にはごくたまにしか行っていないのですが、海上の単管やぐらでの座り込みなどに参加すると、当山さんが仲間たちにどれだけ信頼され頼りにされているか、痛いほどわかりました。

辺野古への基地建設をどうしても止めようと、文字通り命を削って闘った当山さん。

その当山さんの胸には、米軍に殺されていったベトナムの人々の顔が刻み込まれていたのだと思います。

誰よりも沖縄を愛し、戦争を憎み、ベトナムやアジアの人々に熱い思いを寄せていた当山さん。

その当山さんの思いの、ほんの幾分かでも、引き継いでいきたいと思います。

Posted by クアン at

22:57

│Comments(0)

2010年12月05日

助っ人あらわる

きのうの定例会に、Sさんという方が来てくれました。

このブログに載せた案内を見て、興味を持って下さったそうです。

嬉しいことがあるものです。

このSさん、1998年ごろに1年間、ホーチミン市のドンズー日本語学校の先生をしていて、青葉奨学会のお手伝いも少しやって下さっていたそうです。

1998年の11月には、私はUさんやMさんたちと一緒にベトナムに行きました。

当時青葉のスタッフをしていたWさんや、ドンズーの先生たち、それに大学生のキェウさんも一緒に、初めてカンザーのタンアン村を訪ねて奨学生たちと会いました。

この旅が大きなきっかけになって、私は青葉の活動に深入りすることになってしまったわけですが…。

あの頃、Sさんもドンズーで仕事をされていたのですね。

Sさんはその後もハノイで2年間働くなど、ベトナムと関わり続けていて、現在は沖縄で新しい日本語学校を開く準備をしているそうです。

「手紙の翻訳など、仕事があればお手伝いしますよ」と、ありがたい申し出をいただきました。

やはり以前ホーチミン市で日本語教師をしていたNさんが、イベントのときなどにとても積極的に手伝ってくれているのですが、Nさんに続く助っ人の登場で、心強く思っています。

これからよろしくお願いします。

このブログに載せた案内を見て、興味を持って下さったそうです。

嬉しいことがあるものです。

このSさん、1998年ごろに1年間、ホーチミン市のドンズー日本語学校の先生をしていて、青葉奨学会のお手伝いも少しやって下さっていたそうです。

1998年の11月には、私はUさんやMさんたちと一緒にベトナムに行きました。

当時青葉のスタッフをしていたWさんや、ドンズーの先生たち、それに大学生のキェウさんも一緒に、初めてカンザーのタンアン村を訪ねて奨学生たちと会いました。

この旅が大きなきっかけになって、私は青葉の活動に深入りすることになってしまったわけですが…。

あの頃、Sさんもドンズーで仕事をされていたのですね。

Sさんはその後もハノイで2年間働くなど、ベトナムと関わり続けていて、現在は沖縄で新しい日本語学校を開く準備をしているそうです。

「手紙の翻訳など、仕事があればお手伝いしますよ」と、ありがたい申し出をいただきました。

やはり以前ホーチミン市で日本語教師をしていたNさんが、イベントのときなどにとても積極的に手伝ってくれているのですが、Nさんに続く助っ人の登場で、心強く思っています。

これからよろしくお願いします。

Posted by クアン at

15:59

│Comments(0)

2010年11月29日

里子訪問の報告会

11月初めに、4名の会員の方々一緒にとベトナムを訪ね、里子たちと会ってきました。

青葉奨学会沖縄委員会の12月定例会は、里子訪問の報告会にしたいと思います。

今回参加された皆さんに、里子たちのことやベトナムの印象などについて、お話ししていただきます。

今年最後の定例会ですので、ささやかな忘年会も兼ねて、手作りワインなども用意する予定です(たぶん)。

なにかと忙しい時期ですが、興味のある方はぜひぜひご参加下さい。

青葉奨学会沖縄委員会12月定例会

12月4日(土)午後7時より

場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)

参加費無料(一品持ち寄り歓迎)

会員でない方の参加も歓迎します。

お問い合わせ 080-2719-4720(村田)

青葉奨学会沖縄委員会の12月定例会は、里子訪問の報告会にしたいと思います。

今回参加された皆さんに、里子たちのことやベトナムの印象などについて、お話ししていただきます。

今年最後の定例会ですので、ささやかな忘年会も兼ねて、手作りワインなども用意する予定です(たぶん)。

なにかと忙しい時期ですが、興味のある方はぜひぜひご参加下さい。

青葉奨学会沖縄委員会12月定例会

12月4日(土)午後7時より

場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)

参加費無料(一品持ち寄り歓迎)

会員でない方の参加も歓迎します。

お問い合わせ 080-2719-4720(村田)

2010年11月23日

ベトナムセミナーのご案内

このブログがいつもお世話になっているのは、沖縄ではメジャーな「てぃーだブログ」です。

その「てぃーだブログ」を運営している「てぃーだスクエア」さんが、今週の土曜日、なんとベトナムに関するセミナーを開くそうです。

以下、「てぃーだスクエア」さんの情報を一部転載します。

「アジアの夜明け-ベトナム最新ビジネス情報とその展望」

2010年6月にベトナムのホーチミンで起業しビジネスをスタートさせた猪谷 太栄氏(株式会社VIT Japan代表)によるベトナム在住者にしか分からないベトナム生情報・最新情報を中心に、元株式会社あきない総合研究所 コンサルタントとして日本・アジアで起業家支援に携わった経験からのベトナム現地情報と最新ビジネス事情をお届け致します。

アジアの中でもポスト・チャイナとして注目を集めているベトナムで、日本とベトナムの架け橋になりたいという想いを持ち、インターネットサービス、日系企業向けマーケティング支援、ベトナム情報の提供、ベトナム企業進出支援に取り組んでいる猪谷氏の来沖セミナーをお見逃しなく!

【開催概要】

日 時:2010年11月27日(土)14:30~18:00

場 所:てぃーだスクエア カフェスペース

主 催:株式会社てぃーだスクエア

参 加 費:2,000円(税込)

定 員:40名程度

※先着順。定員に達し次第締切りいたします。

詳しくは、http://www.tida-square.co.jp/e3120390.htmlをご覧下さい。

私もたいへん興味があり、ぜひ聞いてみたいのですが、なんとこの日は知事選の前日。

20年前にある集まりで知って、それ以来深く敬愛しているイハ洋一さんが出ている選挙なので、もし早く仕事が上がれたら、どうしても最後の応援に行きたいのです。

興味と時間のある方、ぜひセミナーにご参加を。

もしできたら、あとで話の内容を教えて下さいね。

その「てぃーだブログ」を運営している「てぃーだスクエア」さんが、今週の土曜日、なんとベトナムに関するセミナーを開くそうです。

以下、「てぃーだスクエア」さんの情報を一部転載します。

「アジアの夜明け-ベトナム最新ビジネス情報とその展望」

2010年6月にベトナムのホーチミンで起業しビジネスをスタートさせた猪谷 太栄氏(株式会社VIT Japan代表)によるベトナム在住者にしか分からないベトナム生情報・最新情報を中心に、元株式会社あきない総合研究所 コンサルタントとして日本・アジアで起業家支援に携わった経験からのベトナム現地情報と最新ビジネス事情をお届け致します。

アジアの中でもポスト・チャイナとして注目を集めているベトナムで、日本とベトナムの架け橋になりたいという想いを持ち、インターネットサービス、日系企業向けマーケティング支援、ベトナム情報の提供、ベトナム企業進出支援に取り組んでいる猪谷氏の来沖セミナーをお見逃しなく!

【開催概要】

日 時:2010年11月27日(土)14:30~18:00

場 所:てぃーだスクエア カフェスペース

主 催:株式会社てぃーだスクエア

参 加 費:2,000円(税込)

定 員:40名程度

※先着順。定員に達し次第締切りいたします。

詳しくは、http://www.tida-square.co.jp/e3120390.htmlをご覧下さい。

私もたいへん興味があり、ぜひ聞いてみたいのですが、なんとこの日は知事選の前日。

20年前にある集まりで知って、それ以来深く敬愛しているイハ洋一さんが出ている選挙なので、もし早く仕事が上がれたら、どうしても最後の応援に行きたいのです。

興味と時間のある方、ぜひセミナーにご参加を。

もしできたら、あとで話の内容を教えて下さいね。

Posted by クアン at

20:48

│Comments(0)

2010年11月23日

次回のアジア大会では…

広州で行われているアジア大会。

陸上女子では、福島千里選手が44年ぶりの金メダルということで沸いています。

私もテレビで録画を見ていましたが、3位にはベトナムの選手が入りました。「3着はベトナムのティーホンブ」。

ティーホンブ? なんじゃそれ? そんな名前、ベトナムにあるかな?

調べてみたところ、正しい名前は、Vu Thi Huong(ヴー・ティ・フオン)です。姓のヴーを欧米人のように後ろに持ってきたために、「ティ・フオン・ヴー」という奇妙な名前になってしまったようです。

日本人も外国に行くとよく姓と名をひっくり返しますが、ベトナム人の名前は「姓+中間名+名」。姓を後ろにすると、「中間名+名+姓」となって、どうにもおさまりが悪いような気がします。

「チ・ミン・ホー」では、やっぱりおかしいでしょう?

まあそれはともかく、福島千里選手が注目されたおかげで、ヴー・ティ・フオン選手の走りも、何度も繰り返し見ることができました。

スタートはかなり出遅れましたが、後半のめざましい追い上げで3位に食い込みました。

表彰台での笑顔も素敵で、見とれてしまいました。ファンになりそう。

ヴー・ティ・フオン選手は東南アジアの女子短距離界では無敵の存在で、今大会でも優勝候補の一角と目されていたようです。

福島千里選手の快挙はもちろん嬉しいですが、フオン選手にも優勝してほしかったな…。

先日会員の方々とベトナムを訪ねたさい、カンザーのビンカン村で、Fさんの里子のキム・ガンさんという中学生の女の子に会いに行きました。

詳しくはもう一度報告したいと思いますが、ガンさんの家に行って最初に目に入ったのは、彼女の足でした。

特別に身体が大きいというわけではありませんが、実にたくましい足をしています。

学校の先生の話では、ガンさんはスポーツが得意で、なんとホーチミン市の1500メートル走の大会で優勝したのだそうです。

ホーチミン市は人口800万人の大都会ですから、その大会で1位とすると、かなりすごいことです。

でも、タイムはどれぐらいか聞いてみると、「その大会は順位を競うだけで、タイムは計っていない」ということでした。ビンカン村やカンザー郡の大会ならともかく、ホーチミン市全体の大会で、そんなに牧歌的なやり方をしているのかな?

ちょっとよくわからない部分もありますが、「ホーチミン市で1位」という話が本当だとすると、近い将来、ベトナムの代表選手になっても不思議ではありません。

ひょっとすると、次回か次々回のアジア大会では、キム・ガンさんの勇姿が見られるかも…?

ちなみにキム・ガンさんの名前は、漢字表記では「金銀」。名前から言うと、すでに銅メダルのフオン選手を超えています(かなりこじつけですが…)。

フオン選手と、キム・ガンさんのこれからに注目です。

陸上女子では、福島千里選手が44年ぶりの金メダルということで沸いています。

私もテレビで録画を見ていましたが、3位にはベトナムの選手が入りました。「3着はベトナムのティーホンブ」。

ティーホンブ? なんじゃそれ? そんな名前、ベトナムにあるかな?

調べてみたところ、正しい名前は、Vu Thi Huong(ヴー・ティ・フオン)です。姓のヴーを欧米人のように後ろに持ってきたために、「ティ・フオン・ヴー」という奇妙な名前になってしまったようです。

日本人も外国に行くとよく姓と名をひっくり返しますが、ベトナム人の名前は「姓+中間名+名」。姓を後ろにすると、「中間名+名+姓」となって、どうにもおさまりが悪いような気がします。

「チ・ミン・ホー」では、やっぱりおかしいでしょう?

まあそれはともかく、福島千里選手が注目されたおかげで、ヴー・ティ・フオン選手の走りも、何度も繰り返し見ることができました。

スタートはかなり出遅れましたが、後半のめざましい追い上げで3位に食い込みました。

表彰台での笑顔も素敵で、見とれてしまいました。ファンになりそう。

ヴー・ティ・フオン選手は東南アジアの女子短距離界では無敵の存在で、今大会でも優勝候補の一角と目されていたようです。

福島千里選手の快挙はもちろん嬉しいですが、フオン選手にも優勝してほしかったな…。

先日会員の方々とベトナムを訪ねたさい、カンザーのビンカン村で、Fさんの里子のキム・ガンさんという中学生の女の子に会いに行きました。

詳しくはもう一度報告したいと思いますが、ガンさんの家に行って最初に目に入ったのは、彼女の足でした。

特別に身体が大きいというわけではありませんが、実にたくましい足をしています。

学校の先生の話では、ガンさんはスポーツが得意で、なんとホーチミン市の1500メートル走の大会で優勝したのだそうです。

ホーチミン市は人口800万人の大都会ですから、その大会で1位とすると、かなりすごいことです。

でも、タイムはどれぐらいか聞いてみると、「その大会は順位を競うだけで、タイムは計っていない」ということでした。ビンカン村やカンザー郡の大会ならともかく、ホーチミン市全体の大会で、そんなに牧歌的なやり方をしているのかな?

ちょっとよくわからない部分もありますが、「ホーチミン市で1位」という話が本当だとすると、近い将来、ベトナムの代表選手になっても不思議ではありません。

ひょっとすると、次回か次々回のアジア大会では、キム・ガンさんの勇姿が見られるかも…?

ちなみにキム・ガンさんの名前は、漢字表記では「金銀」。名前から言うと、すでに銅メダルのフオン選手を超えています(かなりこじつけですが…)。

フオン選手と、キム・ガンさんのこれからに注目です。

Posted by クアン at

08:04

│Comments(1)

2010年11月14日

好評だったデンロン作り

昨日、今日と、沖縄国際センターでの「国際協力・交流フェスティバル」に参加しました。

昨年に続いて、多くのベトナム人留学生や研修員の皆さんが手伝いに来てくれました。

例年と同じ「ベトナムクイズ」や「アオザイ試着体験」のほか、今年は「デンロン作り体験」をやってみました。

多くの子どもたちが興味をもってくれて、留学生と一緒にデンロン作りに挑戦しました。

姉妹2人で作ったデンロンを持って、記念撮影。

カンお兄さんと一緒に、小さな子もデンロンを作りました。

デンロン作りは家族連れに大好評でした。ベトナム人のお兄さん、お姉さんと一緒に遊んだ体験は、子どもたちの心に残るかもしれませんね。

来年もやってみようかな。

今回は沖縄NGOセンターや、ONE LOVE 、アーウエージの会が同じ部屋になったので、合同でクイズ大会や小さなワークショップも企画しました。

私たちは、留学生によるベトナム紹介。

カンくんが、パワーポイントでベトナムの紹介をやってくれました。

アオザイとノンラー(すげ笠)を紹介してくれたのは、JICA研修員のアインさん。

沖縄NGOセンターは、写真を使ったワークショップ。

アーウエージの会による、モンゴルに関するクイズ。

留学生や来場者の方々と記念撮影。

楽しい2日間になりました。皆さんどうもありがとうございました。

昨年に続いて、多くのベトナム人留学生や研修員の皆さんが手伝いに来てくれました。

例年と同じ「ベトナムクイズ」や「アオザイ試着体験」のほか、今年は「デンロン作り体験」をやってみました。

多くの子どもたちが興味をもってくれて、留学生と一緒にデンロン作りに挑戦しました。

姉妹2人で作ったデンロンを持って、記念撮影。

カンお兄さんと一緒に、小さな子もデンロンを作りました。

デンロン作りは家族連れに大好評でした。ベトナム人のお兄さん、お姉さんと一緒に遊んだ体験は、子どもたちの心に残るかもしれませんね。

来年もやってみようかな。

今回は沖縄NGOセンターや、ONE LOVE 、アーウエージの会が同じ部屋になったので、合同でクイズ大会や小さなワークショップも企画しました。

私たちは、留学生によるベトナム紹介。

カンくんが、パワーポイントでベトナムの紹介をやってくれました。

アオザイとノンラー(すげ笠)を紹介してくれたのは、JICA研修員のアインさん。

沖縄NGOセンターは、写真を使ったワークショップ。

アーウエージの会による、モンゴルに関するクイズ。

留学生や来場者の方々と記念撮影。

楽しい2日間になりました。皆さんどうもありがとうございました。

Posted by クアン at

21:55

│Comments(0)

2010年11月11日

国際協力・交流フェスティバル

今度の土日、11月13日と14日に、浦添市のJICA沖縄国際センターで行われる「国際協力・交流フェスティバル」に参加します。

私たちは、セミナールーム206号室にブースを出します。

活動紹介やバザーのほか、ベトナムクイズやアオザイの試着、デンロン作り体験など、いろいろな企画を考えています。

昨年に続いて、ベトナム人留学生たちも何名か手伝いに来てくれる予定です。

また、206号室では、ふだん親しくしているキリ学のONE LOVEやアーウエージの会、沖縄NGOセンターが一緒にブースを出しますので、合同でクイズ大会やワークショップをしようということになりました。

13日、14日とも、午前11時からクイズ大会、午後2時からワークショップを行います。

ワークショップでは、私たちは留学生を中心にベトナムの紹介をする予定です。

知事選などもあり、たいへん慌ただしい時期ではありますが、興味のある方はぜひ気楽に遊びにいらして下さい。

私たちは、セミナールーム206号室にブースを出します。

活動紹介やバザーのほか、ベトナムクイズやアオザイの試着、デンロン作り体験など、いろいろな企画を考えています。

昨年に続いて、ベトナム人留学生たちも何名か手伝いに来てくれる予定です。

また、206号室では、ふだん親しくしているキリ学のONE LOVEやアーウエージの会、沖縄NGOセンターが一緒にブースを出しますので、合同でクイズ大会やワークショップをしようということになりました。

13日、14日とも、午前11時からクイズ大会、午後2時からワークショップを行います。

ワークショップでは、私たちは留学生を中心にベトナムの紹介をする予定です。

知事選などもあり、たいへん慌ただしい時期ではありますが、興味のある方はぜひ気楽に遊びにいらして下さい。

Posted by クアン at

21:13

│Comments(0)

2010年10月30日

里子訪問ツアー

来週木曜日から、3泊4日の短期間ですがベトナムに行ってきます。

今回は、4名の会員の方が里子との面会を希望されていて、私はその案内です。

今年はもうベトナムに行く機会はないだろうと思っていたのですが、会員のSさんから強い要望をいただいて、「短期間でよければ」ということで案内を引き受けました。

思いがけずベトナムに行けることになり、私としてもラッキーです。

SさんとFさんの里子は、カンザーのロンホア村とビンカン村に住んでいます。

Sさんは2004年にも里子に会いに行ったことがあり(私も同行しました)、今回は6年ぶりの再会になります。当時小学生だったタイちゃんが、いまは高校生。どんな高校生になっているか、私も楽しみです。

Nさんの元里子のザイン君にも会う予定です。

ザイン君は、中部のビンディン省の農家の出身ですが、地元の高校を出た後、ホーチミン市の人文社会大学に進んでいるそうです。

中学生、高校生のころ、ザイン君は年に何度もNさんに手紙を書いてきてくれました。

私は6年前にクイニョンでザイン君にも会っていますが、Nさんは初めての対面。きっとザイン君も喜んでくれると思います。

先週急に参加が決まったのはOさん。「里子のハイ君に手紙を書いていたら、急に会いたくなりました。今からでも参加できますか」とメールをいただいて驚きましたが、幸い航空券を確保できたので、同行していただくことになりました。

ハイ君はビンズオン省ミンホア村に住む高校生。お父さんは宝くじ売り、お母さんはゴム農園で雇われて働いています。

Oさんとハイ君も、6年ぶりの再会です。

ほかにSさんの友人のTさんが参加される予定でしたが、体調が思わしくないということで、キャンセルとなりました。残念。

NさんとFさんは、今回が初めてのベトナム訪問のようです。

日程が短いのが残念ですが、参加者の皆さんにも、里子たちやベトナムの方々にとっても、有意義な出会いになるといいな、と思います。

今回は、4名の会員の方が里子との面会を希望されていて、私はその案内です。

今年はもうベトナムに行く機会はないだろうと思っていたのですが、会員のSさんから強い要望をいただいて、「短期間でよければ」ということで案内を引き受けました。

思いがけずベトナムに行けることになり、私としてもラッキーです。

SさんとFさんの里子は、カンザーのロンホア村とビンカン村に住んでいます。

Sさんは2004年にも里子に会いに行ったことがあり(私も同行しました)、今回は6年ぶりの再会になります。当時小学生だったタイちゃんが、いまは高校生。どんな高校生になっているか、私も楽しみです。

Nさんの元里子のザイン君にも会う予定です。

ザイン君は、中部のビンディン省の農家の出身ですが、地元の高校を出た後、ホーチミン市の人文社会大学に進んでいるそうです。

中学生、高校生のころ、ザイン君は年に何度もNさんに手紙を書いてきてくれました。

私は6年前にクイニョンでザイン君にも会っていますが、Nさんは初めての対面。きっとザイン君も喜んでくれると思います。

先週急に参加が決まったのはOさん。「里子のハイ君に手紙を書いていたら、急に会いたくなりました。今からでも参加できますか」とメールをいただいて驚きましたが、幸い航空券を確保できたので、同行していただくことになりました。

ハイ君はビンズオン省ミンホア村に住む高校生。お父さんは宝くじ売り、お母さんはゴム農園で雇われて働いています。

Oさんとハイ君も、6年ぶりの再会です。

ほかにSさんの友人のTさんが参加される予定でしたが、体調が思わしくないということで、キャンセルとなりました。残念。

NさんとFさんは、今回が初めてのベトナム訪問のようです。

日程が短いのが残念ですが、参加者の皆さんにも、里子たちやベトナムの方々にとっても、有意義な出会いになるといいな、と思います。

2010年10月19日

残念な知らせ

ベトナムの生徒たちから、30通余りの手紙が届きました。

手紙が届くのはとても嬉しいことですが、とても残念な知らせもありました。

カンザーのタンアン村出身の高校生、クエンさん、ランさん、トゥアンくんの3名が、学校をやめることになったと書かれていました。

タンアン村は、カンザーの中心地カンタン町から渡し舟で40分ほどのところにある離島です。タンアン村には高校がないため、ここの生徒たちは中学校を卒業するとカンタン町の高校に進みます。船の便には限りがあり、毎日通学するのは困難なので、学校の中にある寮に入るようです。

クエンさんたちも、村の中学校を出たあと、カンタン町の高校に進みました。

クエンさんは、中学生のときに「将来は学校の先生になりたい。そのために、高校に進んで頑張って勉強します」と書いてきてくれたことがあります。

ところが今回届いた手紙では、3人とも、家族の暮らしが厳しくなって、学校をやめざるをえなくなったと書かれていました。

「家庭の状況が厳しくても勉強を続けられるように」というのが青葉奨学金の趣旨なので、このような形で勉強をあきらめてしまう、というのは、本当に残念なことです。

奨学金の金額は、公立学校の学費や教材費をまかなうためには十分なはずなのですが、家庭の状況がたいへん厳しい場合には、奨学金の支援だけでは限界があるようです。

タンアンは漁業が中心の村で、クエンさんやトゥアンくんの家でも、漁業をなりわいとしています。

この付近の海や河口では、以前は魚やエビがとても豊富だったそうですが、1990年代後半ぐらいから漁獲量がかなり減ってしまったそうです。

数ヶ月前に届いた手紙でも、タンアンのある生徒がこんなことを書いていました。

「里親さん、ぼくたちをとても悲しい気持ちにさせている出来事があるのです。それは、こういうことです。村の人たちが毎日魚を獲りに行く河口があります。ぼくの両親もそこに行って働いています。でも、その河口の水がどんどん汚染されてしまって、エビや魚の獲れる量がとても少なくなってしまったのです。ぼくの村の貧しい人たちは、困って途方に暮れています。」

経済発展や工業化の進展に伴って、ベトナムでも環境汚染が深刻になっていますが、とくにタンアン付近の海に注いでいるティヴァイ川の汚染がとくにきわだっているそうです。

主な原因は、ティヴァイ川沿いの工業地帯にある台湾系の化学調味料会社VEDANのドンナイ工場が、未処理の排水を10年近くにわたって違法に垂れ流していたためだと言われています。

いまや、ティヴァイ川とVEDANは、ベトナムの環境汚染の象徴みたいな存在になっています。

現在、カンザーやドンナイなどの多くの漁民や農民たちがVEDANに補償を求めていますが、タンアンの漁民はもっとも深刻な被害を蒙っているのかもしれません。

クエンさんやトゥアンくんたちが勉強を続けられなくなってしまった理由について、具体的な詳しい状況はよくわからないのですが、タンアン周辺での環境汚染がひとつの原因になっている可能性は高いと思います。

カンザーは、かつて枯葉剤で破壊されたマングローブの森を再生させた場所として、世界的にも注目されているところです。

そのカンザーの小さな村で、いまこのような事態が起きているのは、やりきれない思いがします。

手紙が届くのはとても嬉しいことですが、とても残念な知らせもありました。

カンザーのタンアン村出身の高校生、クエンさん、ランさん、トゥアンくんの3名が、学校をやめることになったと書かれていました。

タンアン村は、カンザーの中心地カンタン町から渡し舟で40分ほどのところにある離島です。タンアン村には高校がないため、ここの生徒たちは中学校を卒業するとカンタン町の高校に進みます。船の便には限りがあり、毎日通学するのは困難なので、学校の中にある寮に入るようです。

クエンさんたちも、村の中学校を出たあと、カンタン町の高校に進みました。

クエンさんは、中学生のときに「将来は学校の先生になりたい。そのために、高校に進んで頑張って勉強します」と書いてきてくれたことがあります。

ところが今回届いた手紙では、3人とも、家族の暮らしが厳しくなって、学校をやめざるをえなくなったと書かれていました。

「家庭の状況が厳しくても勉強を続けられるように」というのが青葉奨学金の趣旨なので、このような形で勉強をあきらめてしまう、というのは、本当に残念なことです。

奨学金の金額は、公立学校の学費や教材費をまかなうためには十分なはずなのですが、家庭の状況がたいへん厳しい場合には、奨学金の支援だけでは限界があるようです。

タンアンは漁業が中心の村で、クエンさんやトゥアンくんの家でも、漁業をなりわいとしています。

この付近の海や河口では、以前は魚やエビがとても豊富だったそうですが、1990年代後半ぐらいから漁獲量がかなり減ってしまったそうです。

数ヶ月前に届いた手紙でも、タンアンのある生徒がこんなことを書いていました。

「里親さん、ぼくたちをとても悲しい気持ちにさせている出来事があるのです。それは、こういうことです。村の人たちが毎日魚を獲りに行く河口があります。ぼくの両親もそこに行って働いています。でも、その河口の水がどんどん汚染されてしまって、エビや魚の獲れる量がとても少なくなってしまったのです。ぼくの村の貧しい人たちは、困って途方に暮れています。」

経済発展や工業化の進展に伴って、ベトナムでも環境汚染が深刻になっていますが、とくにタンアン付近の海に注いでいるティヴァイ川の汚染がとくにきわだっているそうです。

主な原因は、ティヴァイ川沿いの工業地帯にある台湾系の化学調味料会社VEDANのドンナイ工場が、未処理の排水を10年近くにわたって違法に垂れ流していたためだと言われています。

いまや、ティヴァイ川とVEDANは、ベトナムの環境汚染の象徴みたいな存在になっています。

現在、カンザーやドンナイなどの多くの漁民や農民たちがVEDANに補償を求めていますが、タンアンの漁民はもっとも深刻な被害を蒙っているのかもしれません。

クエンさんやトゥアンくんたちが勉強を続けられなくなってしまった理由について、具体的な詳しい状況はよくわからないのですが、タンアン周辺での環境汚染がひとつの原因になっている可能性は高いと思います。

カンザーは、かつて枯葉剤で破壊されたマングローブの森を再生させた場所として、世界的にも注目されているところです。

そのカンザーの小さな村で、いまこのような事態が起きているのは、やりきれない思いがします。

2010年10月15日

阿波根昌鴻さんとホー・チ・ミンさん

9年前の「ベトナムこども絵画展」のとき、ホーチミン市戦争証跡博物館のフィン・ゴック・ヴァンさんと一緒に伊江島に阿波根昌鴻さんを訪ねたことがあります。

阿波根さんが建てた資料館「ヌチドゥタカラの家」を、ヴァンさんに見てもらいたかったのです。

その時、阿波根さんは100歳になられる直前で、離れの家で寝たきりの状態でした。

阿波根さんのあとを次いで「わびあいの里」を運営されている謝花悦子さんが、「おじいさん、ベトナムからお客さんが来て下さいましたよ」と話しかけて下さったのですが、阿波根さんの返事はありませんでした。

謝花さんは、ヴァンさんと私たちに、こんな話を教えて下さいました。

1960年代後半、ベトナム戦争が最も激しかった頃、阿波根さんたちは、北ベトナムへ行ってホー・チ・ミン主席に会う計画を立て、準備を進めていた、というのです。

結局、この計画は1969年9月にホー・チ・ミンさんが亡くなったために実現しなかったのですが…。

資料館には、阿波根さんの書き込みのある、「ホーチミン大統領死去」を伝える新聞も残されていました。

阿波根さんたちの北ベトナム訪問。そんな計画があったとは、初めて知りました。

当時、伊江島では、米軍に連れられてきた南ベトナムの少年兵がパラシュート降下訓練をするなど、ベトナムの戦場と直結した米軍の基地・訓練場となっていたそうです。

その伊江島から北ベトナムに行き、ホー・チ・ミン主席と会うことで、阿波根さんたちはベトナム侵略戦争反対、米軍基地反対を国際的にアピールし、戦争をやめさせる道を探ろうとしていたのでしょう。

でも、その計画には、どこか不思議な点があるような気がします。

いまでは、沖縄からハノイには簡単に行くことができますが、1960年代に米軍統治下の沖縄から敵国・北ベトナムに行くのは、想像も出来ないほど困難だったと思います。

北爆が行われていた期間であれば、リスクも相当なものがあります。

阿波根さんのことですから、おそらくさまざまな障害を乗り越えて、(もしホー・チ・ミンさんが亡くなっていなければ)計画を実現させていただろうと思います。

でも、その膨大な労力やリスクに比べると、阿波根さんたちがハノイに行ってホー・チ・ミンさんに会うことのメリットや効果がどの程度のものなのか、いまひとつピンと来ないところがあります。

また、ホー・チ・ミンさんが亡くなったために計画が立ち消えになった、というのも、考えてみるとちょっと変です。

米軍基地反対やベトナム侵略戦争反対を世界にアピールするためなら、相手がホー・チ・ミンさんでなくても、後継者のレ・ズアン氏やファム・ヴァン・ドン首相であっても、その意義に変わりはないはずです。

どうして阿波根さんはハノイに行くことにこだわっていたのか、そして、なぜホー・チ・ミンさんでなければならなかったのか、小さな疑問が、胸に引っかかっていました。

その後、ホー・チ・ミンさんに関する本や資料をいくつか読んでみて、「ホー・チ・ミンさんって、なんだか阿波根さんに似ているなあ…」と感じることが何度かありました。

「ホー・チ・ミンさんと阿波根さんが似ている」と言っても、奇妙に思われるかも知れません。

阿波根さんは「沖縄のガンジー」とも言われるように、徹底した非暴力を貫いた人。かたやホー・チ・ミンさんは、フランス・日本・アメリカに対する抵抗戦争を指導したリーダー。2人の行動は、似ているどころか対極にあるともいえます。

でも、たとえば、こんな言葉があります。

「孔子やイエス・キリスト、カール・マルクス、孫文。これらの方々は、みな、人類の幸福をはかり、社会全体の幸福を考えてきた。

もしこれらの方々がいまも生きていて、一ヶ所に集まったとしたら、きっと親友のように仲良く暮らしたに違いないと私は信じている。

私も、これらの方々の小さな弟子になるように努力したい」

これ、なんだか阿波根さんが言いそうな言葉のように、私は感じます。

でも、ホー・チ・ミンさんの言葉なのです。

ホー・チ・ミンさんは多くの戦争を指導したわけですが、決して好戦的な人ではなかったようです。たとえばフランスの再侵略に対しても、戦争を避けるために交渉を続け、ぎりぎりまで妥協を重ねて、これ以上はどうしても譲れないというところで、最後の手段として武力の抵抗に踏み切ったそうです。

そして、苦しい戦争を強いられる中で、「孔子やイエス・キリストの小さな弟子になりたい」なんていう思いも持ち続けていたわけです。

仙人を思わせる穏やかな風貌や、歴史や世界に対するユニークな洞察、故郷や母国に対する深い愛情、国際的な広い視野を持つこと、つねに易しい言葉で語りかけたこと、優れた運動家であったことなど、阿波根さんとホー・チ・ミンさんには、多くの共通点を感じます。

そしてその2人が、状況や方法には違いがありましたが、それぞれの場所で米軍と対峙していました。

伊江島土地闘争では、きびしい状況の下でも「決して反米的にならないこと」を掲げていました。

ベトナムの場合は戦争ですので、「反米的にならない」わけにはいきませんが、それでもアメリカの政府と民衆を区別して、アメリカの民衆に率直に訴えかけるという姿勢は徹底していたそうです。

阿波根さんは、ベトナムやホー・チ・ミンさんに関する本や資料をたくさん集めて、読んでいたそうです。

その中で、私の想像ですが、ホー・チ・ミンさんの姿に自分自身と相通じるものを感じ取ったのではないでしょうか。そして、このベトナムのリーダーに強烈な興味を持ち、どうしても会ってみたくなって、実際に準備を始めたのではないでしょうか。

もちろん、「何としても戦争を止めさせたい」という思いは、とても強烈なものだったはずですが、ハノイ行きを思い立たせたきっかけは、それだけではなかったような気がします。

そして、ホー・チ・ミンさん以外の北ベトナムのリーダーたちに対しては、そこまでの関心や共感を持つことはなかったのでしょう。

まあ私のような俗物が、阿波根さんの胸中を推し量ること自体、はじめからかなり無理な話ではあるのですが…。

もしも阿波根さんとホー・チ・ミンさんが本当に会っていたとしたら…?

これも私の空想(妄想かも?)になりますが、2人はとても意気投合しただろうと思います。

当然、米軍との闘いについて話したでしょうが、それにとどまらず、話は奔放に広がって尽きなかったのではないでしょうか。

ホー・チ・ミンさんにとっても、阿波根さんとの出会いは、興味の尽きないものになっただろうと思います。「朋有り遠方より来たる、亦楽しからずや」。

記録を大切にした阿波根さんのことですから、ホー・チ・ミンさんとの対話についても、きっと詳しい記録を残されたに違いありません。

2人の対話の記録は、ベトナムにとっても、沖縄にとっても、かけがえのない宝になったのでは、と思うのです。

同時代を生きた2人が、ついに出会う機会を持たなかったことが、とても残念な気がします。

資料館に展示されていた「ホーチミン大統領死去」を告げる新聞記事。それを見たときは、「大切に保存してあるんだな…」と思っただけでした。

でも今になって考えてみると、ホーチミン死去のニュースに接した阿波根さんは、大きな喪失感に見舞われたのではないか、そんな気がしてなりません。

阿波根さんが建てた資料館「ヌチドゥタカラの家」を、ヴァンさんに見てもらいたかったのです。

その時、阿波根さんは100歳になられる直前で、離れの家で寝たきりの状態でした。

阿波根さんのあとを次いで「わびあいの里」を運営されている謝花悦子さんが、「おじいさん、ベトナムからお客さんが来て下さいましたよ」と話しかけて下さったのですが、阿波根さんの返事はありませんでした。

謝花さんは、ヴァンさんと私たちに、こんな話を教えて下さいました。

1960年代後半、ベトナム戦争が最も激しかった頃、阿波根さんたちは、北ベトナムへ行ってホー・チ・ミン主席に会う計画を立て、準備を進めていた、というのです。

結局、この計画は1969年9月にホー・チ・ミンさんが亡くなったために実現しなかったのですが…。

資料館には、阿波根さんの書き込みのある、「ホーチミン大統領死去」を伝える新聞も残されていました。

阿波根さんたちの北ベトナム訪問。そんな計画があったとは、初めて知りました。

当時、伊江島では、米軍に連れられてきた南ベトナムの少年兵がパラシュート降下訓練をするなど、ベトナムの戦場と直結した米軍の基地・訓練場となっていたそうです。

その伊江島から北ベトナムに行き、ホー・チ・ミン主席と会うことで、阿波根さんたちはベトナム侵略戦争反対、米軍基地反対を国際的にアピールし、戦争をやめさせる道を探ろうとしていたのでしょう。

でも、その計画には、どこか不思議な点があるような気がします。

いまでは、沖縄からハノイには簡単に行くことができますが、1960年代に米軍統治下の沖縄から敵国・北ベトナムに行くのは、想像も出来ないほど困難だったと思います。

北爆が行われていた期間であれば、リスクも相当なものがあります。

阿波根さんのことですから、おそらくさまざまな障害を乗り越えて、(もしホー・チ・ミンさんが亡くなっていなければ)計画を実現させていただろうと思います。

でも、その膨大な労力やリスクに比べると、阿波根さんたちがハノイに行ってホー・チ・ミンさんに会うことのメリットや効果がどの程度のものなのか、いまひとつピンと来ないところがあります。

また、ホー・チ・ミンさんが亡くなったために計画が立ち消えになった、というのも、考えてみるとちょっと変です。

米軍基地反対やベトナム侵略戦争反対を世界にアピールするためなら、相手がホー・チ・ミンさんでなくても、後継者のレ・ズアン氏やファム・ヴァン・ドン首相であっても、その意義に変わりはないはずです。

どうして阿波根さんはハノイに行くことにこだわっていたのか、そして、なぜホー・チ・ミンさんでなければならなかったのか、小さな疑問が、胸に引っかかっていました。

その後、ホー・チ・ミンさんに関する本や資料をいくつか読んでみて、「ホー・チ・ミンさんって、なんだか阿波根さんに似ているなあ…」と感じることが何度かありました。

「ホー・チ・ミンさんと阿波根さんが似ている」と言っても、奇妙に思われるかも知れません。

阿波根さんは「沖縄のガンジー」とも言われるように、徹底した非暴力を貫いた人。かたやホー・チ・ミンさんは、フランス・日本・アメリカに対する抵抗戦争を指導したリーダー。2人の行動は、似ているどころか対極にあるともいえます。

でも、たとえば、こんな言葉があります。

「孔子やイエス・キリスト、カール・マルクス、孫文。これらの方々は、みな、人類の幸福をはかり、社会全体の幸福を考えてきた。

もしこれらの方々がいまも生きていて、一ヶ所に集まったとしたら、きっと親友のように仲良く暮らしたに違いないと私は信じている。

私も、これらの方々の小さな弟子になるように努力したい」

これ、なんだか阿波根さんが言いそうな言葉のように、私は感じます。

でも、ホー・チ・ミンさんの言葉なのです。

ホー・チ・ミンさんは多くの戦争を指導したわけですが、決して好戦的な人ではなかったようです。たとえばフランスの再侵略に対しても、戦争を避けるために交渉を続け、ぎりぎりまで妥協を重ねて、これ以上はどうしても譲れないというところで、最後の手段として武力の抵抗に踏み切ったそうです。

そして、苦しい戦争を強いられる中で、「孔子やイエス・キリストの小さな弟子になりたい」なんていう思いも持ち続けていたわけです。

仙人を思わせる穏やかな風貌や、歴史や世界に対するユニークな洞察、故郷や母国に対する深い愛情、国際的な広い視野を持つこと、つねに易しい言葉で語りかけたこと、優れた運動家であったことなど、阿波根さんとホー・チ・ミンさんには、多くの共通点を感じます。

そしてその2人が、状況や方法には違いがありましたが、それぞれの場所で米軍と対峙していました。

伊江島土地闘争では、きびしい状況の下でも「決して反米的にならないこと」を掲げていました。

ベトナムの場合は戦争ですので、「反米的にならない」わけにはいきませんが、それでもアメリカの政府と民衆を区別して、アメリカの民衆に率直に訴えかけるという姿勢は徹底していたそうです。

阿波根さんは、ベトナムやホー・チ・ミンさんに関する本や資料をたくさん集めて、読んでいたそうです。

その中で、私の想像ですが、ホー・チ・ミンさんの姿に自分自身と相通じるものを感じ取ったのではないでしょうか。そして、このベトナムのリーダーに強烈な興味を持ち、どうしても会ってみたくなって、実際に準備を始めたのではないでしょうか。

もちろん、「何としても戦争を止めさせたい」という思いは、とても強烈なものだったはずですが、ハノイ行きを思い立たせたきっかけは、それだけではなかったような気がします。

そして、ホー・チ・ミンさん以外の北ベトナムのリーダーたちに対しては、そこまでの関心や共感を持つことはなかったのでしょう。

まあ私のような俗物が、阿波根さんの胸中を推し量ること自体、はじめからかなり無理な話ではあるのですが…。

もしも阿波根さんとホー・チ・ミンさんが本当に会っていたとしたら…?

これも私の空想(妄想かも?)になりますが、2人はとても意気投合しただろうと思います。

当然、米軍との闘いについて話したでしょうが、それにとどまらず、話は奔放に広がって尽きなかったのではないでしょうか。

ホー・チ・ミンさんにとっても、阿波根さんとの出会いは、興味の尽きないものになっただろうと思います。「朋有り遠方より来たる、亦楽しからずや」。

記録を大切にした阿波根さんのことですから、ホー・チ・ミンさんとの対話についても、きっと詳しい記録を残されたに違いありません。

2人の対話の記録は、ベトナムにとっても、沖縄にとっても、かけがえのない宝になったのでは、と思うのです。

同時代を生きた2人が、ついに出会う機会を持たなかったことが、とても残念な気がします。

資料館に展示されていた「ホーチミン大統領死去」を告げる新聞記事。それを見たときは、「大切に保存してあるんだな…」と思っただけでした。

でも今になって考えてみると、ホーチミン死去のニュースに接した阿波根さんは、大きな喪失感に見舞われたのではないか、そんな気がしてなりません。

2010年10月11日

国境のカジノ

国際協力の仕事でカンボジアのクラチエ州に赴任している友人から、久しぶりにメールをもらいました。

クラチエは、カンボジアの首都プノンペンから300キロあまり北東にある、メコン川に面した街です。

このあたりのメコン川には、珍しい川イルカが生息しているそうです。「川イルカを眺めながらビールを飲みませんか」と、魅力的なお誘いをもらいましたが、クラチエに遊びに行くのは難しそうだなあ…。

さて、クラチエ州の南東側はベトナムと国境を接していて、1カ所ゲートが開いているそうです。

先日、彼はその国境まで様子を見に行ってきた、ということです。クラチエの街から国境までは、けっこう距離があるみたいですね。

地図を確認すると、ベトナム側でクラチエと接しているのは、ビンフオック省です。ホーチミン市からほぼ真北に、150キロほどのところになります。

ロクニンという街から国道13号線を20キロほど北に行くと、カンボジアとの国境です。ゲートが開いているのは、おそらくここでしょう。ベトナム側では「ホアルー国境」と呼ばれているそうです。

ここでカンボジアのビザを取ることもできるらしいので、詳しい事情はわかりませんが、外国人旅行者でも、この地点を越えてベトナム・カンボジア間を行き来できるのかもしれません。ただし交通は不便なので、この国境に行くには、ロクニンの街でバイクタクシーを手配して連れて行ってもらうような形になるのでしょう。

友人の話では、国境のカンボジア側には、小さなカジノがあるそうです。

「そんな辺鄙な場所になぜカジノが?」と思いましたが、このカジノ、ベトナム人客でかなり賑わっているそうです。

考えてみると、この場所、実は私が思うほど辺鄙な場所ではないのかもしれません。

最近では、ベトナムの富裕層の人たちは普通に自家用車を持っていますし、地方の道路事情もだいぶ改善されてきています。

ホーチミン市からこの国境までは、おそらく車で3時間ほど。那覇からいえば辺戸岬ぐらい、東京からなら日光とか伊豆ぐらいの感覚でしょうか。日帰りも可能な、手軽に行ける場所です。

ベトナム国内では、外国人を対象としたカジノはかなり多くあるようなのですが、ベトナム人の立ち入りは基本的に禁止されているそうです。

でも、国境を一歩越えてしまえば、そのような規制は関係ありません。

ホーチミン市や北隣のビンズオン省南部では、裕福な人たちもかなり多くなっています。おそらく、この人たちの利用を当て込んで、国境のカンボジア側にカジノが作られたのでしょう。

「ちょっとカンボジアまでカジノに」そんな会話も、一部のベトナム人の間では、日常的になっているのかもしれません。

ベトナム・カンボジア国境も、どんどん様子が変わっているようです。

ホーチミン市からロクニン、ホアルー国境を経て、プノンペンに至る鉄道建設の計画があるとも聞きました。

いずれ、このルートもモックバイ国境と並ぶ、メジャーな国境越えのルートになるのでしょうか。

でも、カジノかあ…。

ベトナムやカンボジアの人たちの楽しみに、私がケチをつけることなど勿論できませんが、どうなのかなあ…。

カジノのテーブルには、賭け金として大量のベトナムドン紙幣がそのまま積まれているそうです。

最近のベトナムの一部で広がっている、拝金主義の風潮の縮図を見るようで、ちょっと引いてしまいます。

また、カジノで栄えている場所の多くでは、売買春がつきものになっているとも聞きます。

経済発展が進んでいるといっても、ホアルー国境の周辺には、カンボジア側でもベトナム側でも、貧しい村がたくさんあるはずです。少数民族の村も多いと思います。

私たちが支援する青葉奨学生たちがいる、ゴム園に囲まれたビンズオン省北部のミンホア村も、ここからそれほど遠くないところにあります。

そのような場所に、仮にセックス産業も含む歓楽街ができるとしたら、周辺に及ぼすマイナスの影響も、相当に大きいような気がします。

国境のカジノが、ちょっと気になります。

クラチエは、カンボジアの首都プノンペンから300キロあまり北東にある、メコン川に面した街です。

このあたりのメコン川には、珍しい川イルカが生息しているそうです。「川イルカを眺めながらビールを飲みませんか」と、魅力的なお誘いをもらいましたが、クラチエに遊びに行くのは難しそうだなあ…。

さて、クラチエ州の南東側はベトナムと国境を接していて、1カ所ゲートが開いているそうです。

先日、彼はその国境まで様子を見に行ってきた、ということです。クラチエの街から国境までは、けっこう距離があるみたいですね。

地図を確認すると、ベトナム側でクラチエと接しているのは、ビンフオック省です。ホーチミン市からほぼ真北に、150キロほどのところになります。

ロクニンという街から国道13号線を20キロほど北に行くと、カンボジアとの国境です。ゲートが開いているのは、おそらくここでしょう。ベトナム側では「ホアルー国境」と呼ばれているそうです。

ここでカンボジアのビザを取ることもできるらしいので、詳しい事情はわかりませんが、外国人旅行者でも、この地点を越えてベトナム・カンボジア間を行き来できるのかもしれません。ただし交通は不便なので、この国境に行くには、ロクニンの街でバイクタクシーを手配して連れて行ってもらうような形になるのでしょう。

友人の話では、国境のカンボジア側には、小さなカジノがあるそうです。

「そんな辺鄙な場所になぜカジノが?」と思いましたが、このカジノ、ベトナム人客でかなり賑わっているそうです。

考えてみると、この場所、実は私が思うほど辺鄙な場所ではないのかもしれません。

最近では、ベトナムの富裕層の人たちは普通に自家用車を持っていますし、地方の道路事情もだいぶ改善されてきています。

ホーチミン市からこの国境までは、おそらく車で3時間ほど。那覇からいえば辺戸岬ぐらい、東京からなら日光とか伊豆ぐらいの感覚でしょうか。日帰りも可能な、手軽に行ける場所です。

ベトナム国内では、外国人を対象としたカジノはかなり多くあるようなのですが、ベトナム人の立ち入りは基本的に禁止されているそうです。

でも、国境を一歩越えてしまえば、そのような規制は関係ありません。

ホーチミン市や北隣のビンズオン省南部では、裕福な人たちもかなり多くなっています。おそらく、この人たちの利用を当て込んで、国境のカンボジア側にカジノが作られたのでしょう。

「ちょっとカンボジアまでカジノに」そんな会話も、一部のベトナム人の間では、日常的になっているのかもしれません。

ベトナム・カンボジア国境も、どんどん様子が変わっているようです。

ホーチミン市からロクニン、ホアルー国境を経て、プノンペンに至る鉄道建設の計画があるとも聞きました。

いずれ、このルートもモックバイ国境と並ぶ、メジャーな国境越えのルートになるのでしょうか。

でも、カジノかあ…。

ベトナムやカンボジアの人たちの楽しみに、私がケチをつけることなど勿論できませんが、どうなのかなあ…。

カジノのテーブルには、賭け金として大量のベトナムドン紙幣がそのまま積まれているそうです。

最近のベトナムの一部で広がっている、拝金主義の風潮の縮図を見るようで、ちょっと引いてしまいます。

また、カジノで栄えている場所の多くでは、売買春がつきものになっているとも聞きます。

経済発展が進んでいるといっても、ホアルー国境の周辺には、カンボジア側でもベトナム側でも、貧しい村がたくさんあるはずです。少数民族の村も多いと思います。

私たちが支援する青葉奨学生たちがいる、ゴム園に囲まれたビンズオン省北部のミンホア村も、ここからそれほど遠くないところにあります。

そのような場所に、仮にセックス産業も含む歓楽街ができるとしたら、周辺に及ぼすマイナスの影響も、相当に大きいような気がします。

国境のカジノが、ちょっと気になります。

Posted by クアン at

21:20

│Comments(1)

2010年10月03日

タオちゃんの「元気の素」

10年ちょっと前のことになりますが、青葉奨学生の1人、タオちゃんという女の子を沖縄に招待したことがあります。

約1週間の滞在中、里親との交流のほか、琉大付属中学校での1日体験入学などを企画しました。

宿泊は、会員の方の家に2晩ぐらいずつ泊まってもらいました。

タオちゃんを泊めて下さった家の方は、「タオちゃんがご飯を少ししか食べない」と言っていました。

とくに体調が悪いわけではなさそうなので、もともと食が細い子なのかも知れないな、と思いましたが、でも少し気になっていました。

私は、土曜日に1日タオちゃんを案内しました。那覇国際高校を訪ねた後、市街地に出て昼食を取ることになりました。

ひょっとするとベトナムの料理が懐かしくなっている頃かも、と思い、国際通りの東南アジア料理店の屋台バザールに行ってみました。

でも、やっぱりタオちゃんは浮かない顔をしています。

揚げ春巻と、2~3品の料理を頼んだのですが、タオちゃんは手をつけようとしません。

どうしたのかと聞くと「あんまりお腹すいてないの…」

それでも「少しでもいいから食べなさい」と強く言うと、タオちゃんはしぶしぶ春巻をタレにつけて、口に入れました。

そのとき、タオちゃんの顔色がぱっと変わりました。

春巻にタレをたっぷりつけて、次々に口に放り込み始めました。

あっという間に皿が空になると、今度は白いご飯にそのタレをかけて、夢中になってかきこんでいきます。

私たちは、半ばあぜんと見ている感じでした。

タオちゃんを虜にしたタレは、ヌックマム(魚醤)をベースにしたヌックチャムというタレです。

日本にはヌックマムなどないだろうと思っていたのが、食べてみるとヌックマムの味がしたので、びっくりしたのでしょう。

ヌックマムは、ベトナム人にとって欠かすことのできない調味料、とは聞いていましたが、これほどとは…。

本当は、ずっとお腹がすいてたまらなかったのですが、ヌックマムのない食事に馴染めず、あまり食べる気になれなかったのでしょう。

「さっき、お腹すいてないって言ってたじゃないか」と言うと、タオちゃんはニヤリと苦笑い。

でもすっかり元気になった様子に、私も一安心。高校生のHさんたちと一緒に、街で少し遊んでもらったあと、会員との交流会に連れて行きました。料理には、当然、ヌックマムのタレも用意しました。

ベトナム人には欠かせないヌックマム。ちょっと臭みがあるので、抵抗を感じる方もいるかもしれません。

私は、ベトナムに何度か通ううちにやっぱりヌックマムが大好きになり、旅行に行くたびに買ってくるようになりました。

近所のスーパーでも、ナンプラー(タイの魚醤)は手に入ります。「ヌックマムとナンプラーでは味わいが違う」と言う方もいますが、私はそこまでのこだわりはないので、どちらでも結構です。ただし、こちらで売られているのはいかんせん量が少ない。

私は煮物など普段の料理でもヌックマムを使いたいので、あの小さいのではすぐに使い切ってしまいます。

ですから、ベトナムで少し大きめのものを買ってきます。

3年ぐらい前だったか、やはり帰国前日にヌックマムを何本か買ったのですが、うっかりして機内持ち込みの荷物に入れてしまいました。

ニューヨークのテロ事件などのあとからでしょうか、国際線では液体の持ち込みは厳しく制限されていますね。

ホーチミン市のタンソンニャット空港の荷物検査で、やはり引っかかってしまい、「これはダメ。没収ね」ということになりました。

でも、どう見ても中身は危険物ではなく、ヌックマムです。

「Tiec qua ! Toi rat thich nuoc mam!(残念です!私はヌックマムが大好きなんです!)」と言ってしばらく粘ってみたところ、「わかった、わかった」ということで、ガラス瓶入りのものはダメだが、プラスチック容器のものは見逃してあげよう、ということになりました。

このテーゲーさ、素敵ですね。ヌックマム好きの外国人、ということで、同情してくれたのでしょう。

まあ結局、台北での乗り継ぎのときに、没収されてしまいましたが…。

「I like this very much !」とか言ってみましたが、当然、台北では相手にもされませんでした。

約1週間の滞在中、里親との交流のほか、琉大付属中学校での1日体験入学などを企画しました。

宿泊は、会員の方の家に2晩ぐらいずつ泊まってもらいました。

タオちゃんを泊めて下さった家の方は、「タオちゃんがご飯を少ししか食べない」と言っていました。

とくに体調が悪いわけではなさそうなので、もともと食が細い子なのかも知れないな、と思いましたが、でも少し気になっていました。

私は、土曜日に1日タオちゃんを案内しました。那覇国際高校を訪ねた後、市街地に出て昼食を取ることになりました。

ひょっとするとベトナムの料理が懐かしくなっている頃かも、と思い、国際通りの東南アジア料理店の屋台バザールに行ってみました。

でも、やっぱりタオちゃんは浮かない顔をしています。

揚げ春巻と、2~3品の料理を頼んだのですが、タオちゃんは手をつけようとしません。

どうしたのかと聞くと「あんまりお腹すいてないの…」

それでも「少しでもいいから食べなさい」と強く言うと、タオちゃんはしぶしぶ春巻をタレにつけて、口に入れました。

そのとき、タオちゃんの顔色がぱっと変わりました。

春巻にタレをたっぷりつけて、次々に口に放り込み始めました。

あっという間に皿が空になると、今度は白いご飯にそのタレをかけて、夢中になってかきこんでいきます。

私たちは、半ばあぜんと見ている感じでした。

タオちゃんを虜にしたタレは、ヌックマム(魚醤)をベースにしたヌックチャムというタレです。

日本にはヌックマムなどないだろうと思っていたのが、食べてみるとヌックマムの味がしたので、びっくりしたのでしょう。

ヌックマムは、ベトナム人にとって欠かすことのできない調味料、とは聞いていましたが、これほどとは…。

本当は、ずっとお腹がすいてたまらなかったのですが、ヌックマムのない食事に馴染めず、あまり食べる気になれなかったのでしょう。

「さっき、お腹すいてないって言ってたじゃないか」と言うと、タオちゃんはニヤリと苦笑い。

でもすっかり元気になった様子に、私も一安心。高校生のHさんたちと一緒に、街で少し遊んでもらったあと、会員との交流会に連れて行きました。料理には、当然、ヌックマムのタレも用意しました。

ベトナム人には欠かせないヌックマム。ちょっと臭みがあるので、抵抗を感じる方もいるかもしれません。

私は、ベトナムに何度か通ううちにやっぱりヌックマムが大好きになり、旅行に行くたびに買ってくるようになりました。

近所のスーパーでも、ナンプラー(タイの魚醤)は手に入ります。「ヌックマムとナンプラーでは味わいが違う」と言う方もいますが、私はそこまでのこだわりはないので、どちらでも結構です。ただし、こちらで売られているのはいかんせん量が少ない。

私は煮物など普段の料理でもヌックマムを使いたいので、あの小さいのではすぐに使い切ってしまいます。

ですから、ベトナムで少し大きめのものを買ってきます。

3年ぐらい前だったか、やはり帰国前日にヌックマムを何本か買ったのですが、うっかりして機内持ち込みの荷物に入れてしまいました。

ニューヨークのテロ事件などのあとからでしょうか、国際線では液体の持ち込みは厳しく制限されていますね。

ホーチミン市のタンソンニャット空港の荷物検査で、やはり引っかかってしまい、「これはダメ。没収ね」ということになりました。

でも、どう見ても中身は危険物ではなく、ヌックマムです。

「Tiec qua ! Toi rat thich nuoc mam!(残念です!私はヌックマムが大好きなんです!)」と言ってしばらく粘ってみたところ、「わかった、わかった」ということで、ガラス瓶入りのものはダメだが、プラスチック容器のものは見逃してあげよう、ということになりました。

このテーゲーさ、素敵ですね。ヌックマム好きの外国人、ということで、同情してくれたのでしょう。

まあ結局、台北での乗り継ぎのときに、没収されてしまいましたが…。

「I like this very much !」とか言ってみましたが、当然、台北では相手にもされませんでした。

2010年10月03日

「けーし風」に載りました

「けーし風」という季刊の雑誌があります。

「けーし風」は「けーしかじ」と読み、台風の中心が通り過ぎたあとの、吹き返しの風の意味です。

沖縄の台風の吹き返しは、すさまじいですよね。

農家にとっては恐ろしい風でもあるわけですが、基地問題をはじめ政治に翻弄される沖縄から、返し風を吹かせてやろうという意気込みがタイトルに表れているのだと思います。

4月の県民大会や、名護市長選、先日の名護市議選の結果などは、まさに返し風なのかもしれません。

けーし風の発行元は「久茂地マンション401号室」。

私たち青葉奨学会沖縄委員会の事務所にさせてもらっているすぺーす結は、「久茂地マンション402号室」。

ですから、「けーし風」は、いってみればお隣さんなのです。

このほど、2010年9月号が発行されました(気がつくと、すでに10月ですね…)。

今号では、アレン・ネルソン奨学金と青葉奨学会について、かなり詳しく載せて下さいました。

まず、「ベトナムと沖縄、そしてアレン・ネルソンさんの思いをつなぐ」と題した高里鈴代代表のインタビュー。青葉奨学会の活動を始めたいきさつや現状、アレン・ネルソン奨学金について、すずよさんが語っています。

そして、私がこのブログに書いたアレン・ネルソン奨学金の現地報告も、12ページにわたって載りました。なんか恐縮です…。

「けーし風」の読者の方の中には、おそらく「アレン・ネルソン基金」にカンパして下さった方もたくさんいらっしゃると思います。

奨学金の報告を多くの方に読んでいただけるのは、とてもありがたいことです。

「けーし風」は定価500円。興味のある方は、買ってみて下さいね。

那覇では、リウボウブックセンター・リブロ、球陽堂、沖大生協、三友堂書店、沖縄教販県庁売店などで取り扱っているようです。間もなく店頭に並ぶと思います。

または、新沖縄フォーラム刊行会議(098-861-1101)までお問い合わせを。

「けーし風」は「けーしかじ」と読み、台風の中心が通り過ぎたあとの、吹き返しの風の意味です。

沖縄の台風の吹き返しは、すさまじいですよね。

農家にとっては恐ろしい風でもあるわけですが、基地問題をはじめ政治に翻弄される沖縄から、返し風を吹かせてやろうという意気込みがタイトルに表れているのだと思います。

4月の県民大会や、名護市長選、先日の名護市議選の結果などは、まさに返し風なのかもしれません。

けーし風の発行元は「久茂地マンション401号室」。

私たち青葉奨学会沖縄委員会の事務所にさせてもらっているすぺーす結は、「久茂地マンション402号室」。

ですから、「けーし風」は、いってみればお隣さんなのです。

このほど、2010年9月号が発行されました(気がつくと、すでに10月ですね…)。

今号では、アレン・ネルソン奨学金と青葉奨学会について、かなり詳しく載せて下さいました。

まず、「ベトナムと沖縄、そしてアレン・ネルソンさんの思いをつなぐ」と題した高里鈴代代表のインタビュー。青葉奨学会の活動を始めたいきさつや現状、アレン・ネルソン奨学金について、すずよさんが語っています。

そして、私がこのブログに書いたアレン・ネルソン奨学金の現地報告も、12ページにわたって載りました。なんか恐縮です…。

「けーし風」の読者の方の中には、おそらく「アレン・ネルソン基金」にカンパして下さった方もたくさんいらっしゃると思います。

奨学金の報告を多くの方に読んでいただけるのは、とてもありがたいことです。

「けーし風」は定価500円。興味のある方は、買ってみて下さいね。

那覇では、リウボウブックセンター・リブロ、球陽堂、沖大生協、三友堂書店、沖縄教販県庁売店などで取り扱っているようです。間もなく店頭に並ぶと思います。

または、新沖縄フォーラム刊行会議(098-861-1101)までお問い合わせを。

Posted by クアン at

10:29

│Comments(0)

2010年10月01日

「金正雲」でなく「金正恩」?

北朝鮮の後継者と見られるキム・ジョンウン氏の写真が、メディアを賑わせています。

本当にジョンウン氏が後を継げば、3代の世襲になり、まさに「金王朝」ということになるのでしょう。

ところで、今日のニュースで、キム・ジョンウン氏の漢字名は「金正恩」だと発表された、というのがありました。

たしか以前は「金正雲」と紹介されていたと思いますが、違ったみたいです。

まあ「正雲」でも「正恩」でも、どうでもいいようなニュースなのですが、不思議に気になってしまいます。

なぜかというと、ベトナム人の名前にも漢字名があり、私も里子の漢字名を里親の方に紹介したこともあるのですが、どの漢字を当てたらいいのか、ときどき迷うことがあるからです。

北朝鮮の文字はハングルで、漢字は使っていないみたいですが、人名などは漢字に由来する語を使うことが多いと聞きました。

ベトナム語の文字はアルファベットなので、名前ももちろんアルファベットで書きますが、やはり漢字に由来する語を使うことが圧倒的に多いです。

たとえば、「Nguyen Van Hoa」さんの場合(声調記号が表せないので正確ではありませんが…)。

この名前は漢字でも表記でき、「阮文和」となります(「Hoa」は下がる声調の場合)。

ベトナム人の名前は、「姓+中間名+名」ですので、「和」が名前になります。

「Hoa」と書いても字の連なりでしかありませんが、「和」と書くと、大体の意味がわかります。

ベトナム人のほとんどは漢字が読めませんが、Hoaには「仲良くする」とか「平和な」という意味があるので、そのような想いをこめて、子どもにこの名前をつけています。

名前を漢字に置き換えてみると、親御さんが子どもに対してどのような想いや願いを寄せているのか、ほんの少しですけど、感じることができます。

そんなわけで、何年か前に、私たちが支援している青葉奨学生全員の名前を漢字に置き換えようと試みてみたことがあります。

調べてみると、たとえば、Tuong Viさんが「薔薇」さんだったり、Hoang Cucさんは「黄菊」さんだったり、思いもよらなかった漢字が出てきて面白かったです。

以前、タンアン村の中学生の女の子たちと交流したとき、彼女たちの漢字名を書いてあげると、とても喜んでくれました。「自分の名前が、漢字だとこういうふうに書くんだ」というのは、確かに面白い発見だろうと思います。

でも、どの漢字を当てたらよいのか、どうしてもわからない場合もありました。たとえば、「進」と「晋」はベトナム語でもまったく同じ発音なので、どちらなのか判断するのはとても難しいです。

私たちの友人のカンくん(Pham Nguyen Khang)の場合も、「康」くんであることは間違いありませんが、「範元康」なのか「範原康」なのか、本人にもわからないようです。

北朝鮮の場合も、どの漢字なのかわからなくなってしまう場合もあるのかも知れません。

同じくハングルを使う韓国では、むしろ漢字に由来しない語を名前に使うことが多くなっている、とも聞きました。

日本で言えば、ひらがなの名前、という感じになるでしょうか。

ベトナムでも、それほど多くはありませんが、漢字に置き換えることのできない名前の人もいます。

漢字文化圏には、中国や台湾をはじめ、北朝鮮、韓国、日本、ベトナムなどがありますが、漢字に対してそれぞれ違う付き合い方をしています。

そのことが、なんだかとても面白いです。「金正雲」でなく「金正恩」だった、というニュースにも、とても興味を惹かれます。

とはいえ、アジアの隣国、北朝鮮。8月に「クロッシング」という脱北者をテーマにした映画を見ましたが、いまこの時代に何千万という人たちが、きわめて悲惨な暮らしを強いられている、という現実があります。

家もなく、街や農村をさまよっている子どもたちも、たくさんいるようです。

この現実と、どう向き合ったらよいのでしょうか。

本当にジョンウン氏が後を継げば、3代の世襲になり、まさに「金王朝」ということになるのでしょう。

ところで、今日のニュースで、キム・ジョンウン氏の漢字名は「金正恩」だと発表された、というのがありました。

たしか以前は「金正雲」と紹介されていたと思いますが、違ったみたいです。

まあ「正雲」でも「正恩」でも、どうでもいいようなニュースなのですが、不思議に気になってしまいます。

なぜかというと、ベトナム人の名前にも漢字名があり、私も里子の漢字名を里親の方に紹介したこともあるのですが、どの漢字を当てたらいいのか、ときどき迷うことがあるからです。

北朝鮮の文字はハングルで、漢字は使っていないみたいですが、人名などは漢字に由来する語を使うことが多いと聞きました。

ベトナム語の文字はアルファベットなので、名前ももちろんアルファベットで書きますが、やはり漢字に由来する語を使うことが圧倒的に多いです。

たとえば、「Nguyen Van Hoa」さんの場合(声調記号が表せないので正確ではありませんが…)。

この名前は漢字でも表記でき、「阮文和」となります(「Hoa」は下がる声調の場合)。

ベトナム人の名前は、「姓+中間名+名」ですので、「和」が名前になります。

「Hoa」と書いても字の連なりでしかありませんが、「和」と書くと、大体の意味がわかります。

ベトナム人のほとんどは漢字が読めませんが、Hoaには「仲良くする」とか「平和な」という意味があるので、そのような想いをこめて、子どもにこの名前をつけています。

名前を漢字に置き換えてみると、親御さんが子どもに対してどのような想いや願いを寄せているのか、ほんの少しですけど、感じることができます。

そんなわけで、何年か前に、私たちが支援している青葉奨学生全員の名前を漢字に置き換えようと試みてみたことがあります。

調べてみると、たとえば、Tuong Viさんが「薔薇」さんだったり、Hoang Cucさんは「黄菊」さんだったり、思いもよらなかった漢字が出てきて面白かったです。

以前、タンアン村の中学生の女の子たちと交流したとき、彼女たちの漢字名を書いてあげると、とても喜んでくれました。「自分の名前が、漢字だとこういうふうに書くんだ」というのは、確かに面白い発見だろうと思います。

でも、どの漢字を当てたらよいのか、どうしてもわからない場合もありました。たとえば、「進」と「晋」はベトナム語でもまったく同じ発音なので、どちらなのか判断するのはとても難しいです。

私たちの友人のカンくん(Pham Nguyen Khang)の場合も、「康」くんであることは間違いありませんが、「範元康」なのか「範原康」なのか、本人にもわからないようです。

北朝鮮の場合も、どの漢字なのかわからなくなってしまう場合もあるのかも知れません。

同じくハングルを使う韓国では、むしろ漢字に由来しない語を名前に使うことが多くなっている、とも聞きました。

日本で言えば、ひらがなの名前、という感じになるでしょうか。

ベトナムでも、それほど多くはありませんが、漢字に置き換えることのできない名前の人もいます。

漢字文化圏には、中国や台湾をはじめ、北朝鮮、韓国、日本、ベトナムなどがありますが、漢字に対してそれぞれ違う付き合い方をしています。

そのことが、なんだかとても面白いです。「金正雲」でなく「金正恩」だった、というニュースにも、とても興味を惹かれます。

とはいえ、アジアの隣国、北朝鮮。8月に「クロッシング」という脱北者をテーマにした映画を見ましたが、いまこの時代に何千万という人たちが、きわめて悲惨な暮らしを強いられている、という現実があります。

家もなく、街や農村をさまよっている子どもたちも、たくさんいるようです。

この現実と、どう向き合ったらよいのでしょうか。

Posted by クアン at

23:19

│Comments(0)

2010年09月28日

ベトナムの中秋節

先日の「中秋節の集い」報告の続きです。

留学生のカンくんが、たくさんの写真を用意して、ベトナムの中秋節についてわかりやすく話してくれました。

まず、ベトナムのデンロンの写真をたくさん見せてくれました。

私たちが作ったものは、いちばん素朴な星型のデンロン(デンオンサオ)でしたが、実に多くの種類の、彩り豊かなデンロンがあるものです。

デンオンサオも、たくさん並ぶと壮観です。

ここまで鮮やかなものは、もちろん手作りでなく、屋台やお店で買うのでしょう。

中秋節には、祭壇にも果物と一緒にデンオンサオをお供えするようです。

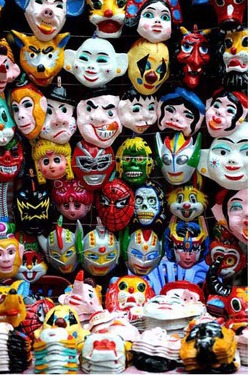

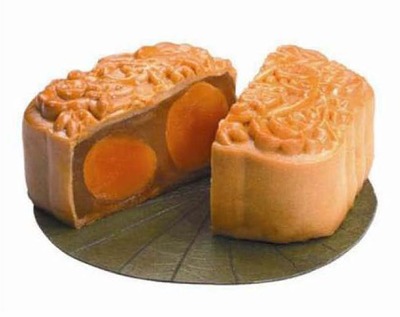

さまざまな仮面の屋台も登場します。

これは、伝統的な獅子(?)のお面と、オンディアという神様(?)の仮面です。

伝統的なものだけでなく、あらゆる仮面が売られています。

中秋節は、子どもたちにとっては「おもちゃ天国」だそうです。都市部の豊かな家庭では、子どもにかなり豪華なおもちゃを買い与えてあげるようです。

青葉奨学生たちの場合には、おもちゃを買ってもらえるとしても、ほんのつつましいものだと思いますが、それでも中秋節はわくわくする日でしょう。

次に、カンくんの故郷、北部タイビン省ヴートゥー郡の中秋節のお祭りの写真も紹介してくれました。

2~3日前に行われたお祭りの様子を、親戚の方に頼んで、写真を送ってもらったそうです。

この村では、中秋節の1~2日前に、村ぐるみのお祭りが行われるそうです。

村の広場に人々が集まって、ステージが作られます。

広場の周囲には、集落ごとにテントや簡素な小屋を建てるそうです。

中秋節のお祭りの主役は、やっぱり子どもたち。集落ごとに、いろいろな出し物を演じるようです。

これは、フンニュオンという集落のリーダーの子どもたちです。2人の子どもが抱えているのは、ホーチミンさんの写真です。

男の子たちを中心に、獅子舞も演じます。これは出番を待っているところでしょうか。

いろいろな獅子が競演するみたいです。

沖縄でも、字ごとにエイサーや獅子舞、旗頭、綱引きなどが行われますが、それと似た感じなのでしょうか。農村部の子どもたちにとっても、中秋節のお祭りは、やはり特別な、楽しい1日なのだと思います。

カンくんの子ども時代(15年ぐらい前?)と、ほとんどお祭りの様子は変わっていないそうです。

地域によって様子は違っていると思いますが、カンくんのおかげで、ベトナムの中秋節の一端を知ることができました。カンくん、ありがとう。

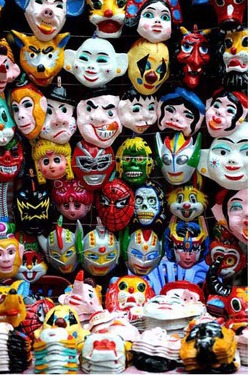

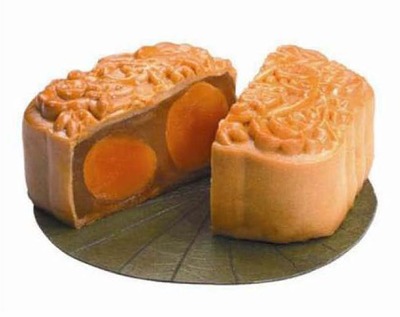

最後に、中秋節に食べるバイン・チュントゥー(月餅)です。満月に見立てた、塩漬けの卵が入っています。他にも、肉や餡が入っていたり、いろんな種類があるそうです。

青葉奨学生たちは、今年の中秋節、どのように過ごしたでしょうか。

今度ぜひ聞いてみたいと思います。

留学生のカンくんが、たくさんの写真を用意して、ベトナムの中秋節についてわかりやすく話してくれました。

まず、ベトナムのデンロンの写真をたくさん見せてくれました。

私たちが作ったものは、いちばん素朴な星型のデンロン(デンオンサオ)でしたが、実に多くの種類の、彩り豊かなデンロンがあるものです。

デンオンサオも、たくさん並ぶと壮観です。

ここまで鮮やかなものは、もちろん手作りでなく、屋台やお店で買うのでしょう。

中秋節には、祭壇にも果物と一緒にデンオンサオをお供えするようです。

さまざまな仮面の屋台も登場します。

これは、伝統的な獅子(?)のお面と、オンディアという神様(?)の仮面です。

伝統的なものだけでなく、あらゆる仮面が売られています。

中秋節は、子どもたちにとっては「おもちゃ天国」だそうです。都市部の豊かな家庭では、子どもにかなり豪華なおもちゃを買い与えてあげるようです。

青葉奨学生たちの場合には、おもちゃを買ってもらえるとしても、ほんのつつましいものだと思いますが、それでも中秋節はわくわくする日でしょう。

次に、カンくんの故郷、北部タイビン省ヴートゥー郡の中秋節のお祭りの写真も紹介してくれました。

2~3日前に行われたお祭りの様子を、親戚の方に頼んで、写真を送ってもらったそうです。

この村では、中秋節の1~2日前に、村ぐるみのお祭りが行われるそうです。

村の広場に人々が集まって、ステージが作られます。

広場の周囲には、集落ごとにテントや簡素な小屋を建てるそうです。

中秋節のお祭りの主役は、やっぱり子どもたち。集落ごとに、いろいろな出し物を演じるようです。

これは、フンニュオンという集落のリーダーの子どもたちです。2人の子どもが抱えているのは、ホーチミンさんの写真です。

男の子たちを中心に、獅子舞も演じます。これは出番を待っているところでしょうか。

いろいろな獅子が競演するみたいです。

沖縄でも、字ごとにエイサーや獅子舞、旗頭、綱引きなどが行われますが、それと似た感じなのでしょうか。農村部の子どもたちにとっても、中秋節のお祭りは、やはり特別な、楽しい1日なのだと思います。

カンくんの子ども時代(15年ぐらい前?)と、ほとんどお祭りの様子は変わっていないそうです。

地域によって様子は違っていると思いますが、カンくんのおかげで、ベトナムの中秋節の一端を知ることができました。カンくん、ありがとう。

最後に、中秋節に食べるバイン・チュントゥー(月餅)です。満月に見立てた、塩漬けの卵が入っています。他にも、肉や餡が入っていたり、いろんな種類があるそうです。

青葉奨学生たちは、今年の中秋節、どのように過ごしたでしょうか。

今度ぜひ聞いてみたいと思います。